Thapsigargin是主要人类呼吸道病毒的广谱抑制剂:冠状病毒,呼吸道合胞病毒和A型流感病毒

点击:查看上部分内容介绍

图1. thapsigargin(TG)在无细胞毒性水平下短时间(30分钟)暴露于人细胞,迅速引起延长的(≥48h)抗病毒状态,从而阻止了RSV复制。 TG在(A)感染前24小时或(B)感染后24小时以剂量依赖性方式引发,可阻止RSV产生。 (A)用TG或对照DMSO灌注HEp2和A549 30分钟,用PBS洗涤并在RSV感染前在正常培养基中孵育24小时,或(B)首先在TG 30分钟之前用RSV感染24小时启动。 TG诱导的抗病毒状态持续至少48小时。如图所示,用TG或DMSO对照将HEp2(C)和A549(D)细胞灌注30分钟,用PBS洗涤,再进行24或48小时的正常培养;之后,细胞被RSV感染。所有细胞均以0.1 MOI感染RSV(A2株,ATCC VR-1540),共3天。收集离心的上清液感染HEp2细胞24小时,用小鼠抗RSV(2F7)抗体(pfu / mL)免疫检测RSV。2向ANOVA(Sidak的多次比较)的意义与相应的DMSO控件有关。与A549细胞相比,HEp2细胞更易于RSV复制。 TG抑制RSV转录。在RSV感染之前,立即用0.5µMTG灌注HEp2细胞(E)30分钟,在RSV感染之前(F)用TG灌注HEp2细胞30分钟,用PBS洗涤并培养48小时。总共感染3天后,提取总RNA进行cDNA转换,以量化标准化为18srRNA的病毒基因(L基因,M基因和F基因)表达。通过相对于相应DMSO对照中表达的未配对t检验确定显着性。 (G)用指定浓度的TG或DMSO对照预孵育30分钟的(Hp2和(H)A549细胞)用PBS洗涤,在无血清培养基(Opti-MEM)中培养过夜,并进行细胞活力测定(CellTiter-Glo®发光细胞活力测定试剂盒,Promega)。水平条=平均值(红色)±标准偏差;ns =不重要。与Dunnett进行多次比较的单向方差分析的意义是相对于相应的DMSO控件而言的。所有测定均一式三份,进行三次。 *p <0.05和**** p <0.0001。

图2. TG作为抗病毒药比利巴韦林更有效,显示出高选择性指数并阻止病毒转录和病毒蛋白产生。如前所述,在培养基中或在单独培养基中连续存在利巴韦林时,将HEp2细胞用TG,利巴韦林或DMSO对照引发30分钟,如前所述用PBS洗涤并用RSV感染(用于TG或DMSO对照)。以4 dpi收获培养基,用于(A)子代病毒滴定(pfu /mL)和(B)通过一步反转录-qPCR检测病毒L基因RNA。除非另有说明,否则单向ANOVA(Tukey的多次比较)的显着性是相对于DMSO控件而言的。在HEp2细胞的RSV感染中,TG的相应选择性指数(SI)估计为984(C,D)。在TG的感染前引发范围内,分别通过pfu / mL病毒滴定和发光细胞活力测定法确定HEp2细胞中TG对RSv的有效浓度(EC)和细胞毒性浓度(CC)。 SI = CC50 / EC50 = 63.43 / 0.06447 = 983.9。 EC90 = 84.55 nM。如图所示,用TG或DMSO对照引发NHBE细胞30分钟,用PBS洗涤并以0.1 MOI感染RSV。在48 hpi时,通过一步反转录qPCR(E)收集用于检测病毒L基因RNA的培养基,提取总RNA进行cDNA转化以定量病毒基因的表达(L基因,F -基因和M基因)标准化为18s rRNA(F)。单向ANOVA(Dunnett的多重比较)(E)和两向ANOVA(Tukey的多重比较)(F)的意义与DMSO控件有关。 TG还抑制NHBE细胞中病毒F蛋白的产生。如图所示,用TG或DMSO对照灌注细胞30分钟,用PBS洗涤,并在80℃下用RSV感染

0.05 MOI持续48小时,并直接免疫染色是否存在RSV F蛋白(G,H)。以100倍放大率拍摄的图像。随着TG启动剂量的增加,RSV阳性细胞(pfu)的数量明显减少。单向方差分析(Dunnett的多次比较)的意义与DMSO控件有关。 * p <0.05,*** p <0.001和**** p <0.0001。

图3. NHBE细胞的TG引发增加了ER应激基因的表达(感染前和感染后)和RIG-I信号传导相关基因的基础表达,但是在感染过程中,RIG-I关联基因的诱导是衰减。用TG或DMSO对照引发细胞30分钟,用PBS洗涤并在0.05 MOI下用RSV感染48小时,然后提取总RNA进行cDNA转化以定量ER应激基因的表达(A)DDIT3,(B)HSPA5 (C)HSP90B1。将表达标准化为18s rRNA,通过2向ANOVA(Sidak的多次比较)确定的显着性相对于相应的DMSO对照。有一致的迹象表明,TG启动引发了RIG-I相关基因RIG-I(D),IFNB(E)(以及相应的IFNB蛋白(F))和RNASEL(G)的感染前激活。在16hpi对上清液进行IFNB ELISA。将所有RNA表达标准化为18s rRNA,并通过单向ANOVA和Dunnett的多重比较(D)或2向ANOVATukey的多重比较(E–G)确定的显着性相对于相应的DMSO对照。所有测定均一式三份,进行三次。*p <0.05,** p <0.01,*** p <0.001和**** p<0.0001。

图4. TG抑制OC43病毒的转录和蛋白质的产生,作为抗病毒剂比羟氯喹和瑞姆昔韦更有效,并且显示出高选择性。 (A,B)用TG引发A549细胞30分钟,用PBS洗涤两次,并在0.5MOI下用OC43感染3小时。然后,将细胞再次用PBS洗涤,并在无血清培养基(补充有0.1 µg / mL TPCK胰蛋白酶的Optii-MEM)中培养48小时,然后从(A)培养基和(B)细胞中提取RNA,分别进行反转录qPCR和cDNA转换,再进行qPCR,以检测病毒OC43复制酶多蛋白1ab RNA。 cDNA定量标准化为18s rRNA。 (C)使用重复的孔组进行细胞蛋白提取,以通过蛋白质印迹法检测OC43 NP。 (D,E)如图所示,用TG,羟氯喹(HC)或DMSO / PBS对照对MRC5细胞进行预处理,持续30分钟,用PBS洗涤两次,用OC43(0.01 MOI)感染3 h,再用PBS两次,最后在无化合物(感染前)或持续存在HC(连续)的情况下用无血清培养基补充。在2 dpi时,收集培养基用于(D)通过一步反转录qPCR检测病毒多蛋白1abRNA和(E)通过感染A549细胞24小时并免疫染色是否存在病毒NP来直接检测子代病毒。以100倍放大率拍摄的图像。所指示的显着性(通过单向方差分析确定)和病毒RNA检测的降低百分比相对于相应的对照。 (F,G)TG在阻止OC43(F)和甲型流感病毒(G方面优于伦德韦(RDV))复制。用指示的TG,0.3 µM RDV或DMSO对照对A549细胞进行初次免疫30分钟,用PBS洗涤两次,并用0.01 MOI的CoVOC43或1.0 MOI的苏联H1N1病毒感染2小时,然后再次用PBS,然后在无血清培养基中孵育TG引发的细胞,或在连续存在RDV的培养基中孵育。在24、48和72 hpi时,基于相对Ct方法,对收集的上清液进行病毒RNA提取,然后进行一步反转录qPCR,以检测OC43复制酶多蛋白1ab RNA或流感M基因RNA的相对拷贝数。 。所指示的显着性是相对于基于2通ANOVA Dunnett(F)或Tukey(G)多重比较测试的RDV处理过的细胞而言的。 (H)RDV和TG处理对细胞活力没有不利影响。将A549细胞用RDV连续处理,或用指定的TG或DMSO处理30分钟,洗涤,培养过夜,然后进行细胞活力测定(CellTiter-Glo 2.0细胞活力测定,Promega)。通过单因素方差分析相对于DMSO对照确定指示的显着性。 (I)TG对OC43的抑制作用的选择性指数(CC50 / EC50)估计在7072和9227之间。EC90= 0.02622 µM。用TG(0至91 µM)灌注MRC5细胞30分钟,用PBS洗涤两次,并在含10%FCS和1%P / S的DMEM Glutamax中培养过夜。用CellTiter-Glo 2.0细胞活力测定(Promega)进行细胞活力测定(CC50)。有效或抑制TG的剂量反应(EC50)是基于以指定浓度的TG(0至0.5 µM)灌注MRC5细胞30分钟,然后进行PBS洗涤和以0.01 MOI的OC43感染。感染后三天,收集上清液用于RNA提取和一步反转录qPCR以定量病毒RNA(多蛋白1ab RNA)的存在。 CC=细胞毒性; EC =有效浓度。 ** p <0.01,*** p<0.001和**** p <0.0001。

接下来,评估了在OC43病毒感染之前和期间对TG启动的ER应激反应。在A549细胞中,TG以剂量依赖性方式基础上和在感染过程中刺激ER应激基因的表达。 TG诱导的A549细胞OC43感染的ER应激基因图谱(图5A,C)与NHBE细胞的RSV感染的TG应激基因图谱高度相似(图3A,C)。在A549细胞中,TG启动似乎对RIG-I相关基因(RIG-I,IFNB和OAS1)的基础转录几乎没有影响。像在NHBE细胞的RSV感染中(图3D,G)一样,在TG引发的细胞的OC43感染过程中,RIG-I相关基因的诱导也减弱了(图5D,F)。因此,在OC43感染期间降低RIG-I相关基因的转录诱导也是TG介导的OC43病毒抑制的特征。重要的是,感染前TG引发的A549细胞与OC43病毒和苏联H1N1甲型流感病毒的共同感染(图5H)一样,能够抑制单独的病毒感染(图5G)。总之,A549细胞的TG引发在基础上和OC43感染期间增加了ER应激基因的表达,在感染期间减弱了RIG-1信号相关基因的诱导,并抑制了与OC43和流感病毒的共感染。

1.1. TG阻止子代SARS-CoV-2生产

SARS-CoV-2与OC43病毒一样易受TG抑制。用TG对Calu-3和NHBE细胞进行感染前预感染可阻断SARS-CoV-2复制(图6A,C),这与在A549和MRC5细胞中用OC43病毒所见的抑制作用相当(图4A,D)。在Calu-3细胞中,用SARS-CoV-2在TG感染24小时后用TG引发感染后30分钟也有效抑制病毒,表明其在SARS-CoV-2感染中具有治疗潜力(图6B)。与流感病毒抑制一样[14],TG无法抑制SARS-CoV-2在Vero E6细胞中的复制,这表明完整的I型IFN系统对于TG介导的宿主抗病毒应答是必需的(图6D)。

通过子代病毒RNA检测(图6E–H)和传染性子代确定,TG的广谱抗病毒效力在单独的病毒感染中与在SARS-CoV-2和pdm H1N1病毒共感染中一样明显在感染的Calu-3细胞的培养基中通过TCID50分析检测病毒(图6I–K)。在72 hpi下,

在单个病毒中,相对于相应的DMSO对照,0.5 µM TG引发的细胞相对于相应的DMSO对照,抑制SARS-CoV-2后代病毒产生300倍(99.7%)和880倍(99.9%)。

感染(图6I)和共同感染(图6J)。相对于相应的DMSO对照,在以0.5 µM TG引发的共感染细胞72 hpi时,pdmH1N1病毒的产量降低了11倍(93.3%)(图6K)。总体而言,在单病毒比较(图6E,F)和共感染(图6G,H)中,SARS-CoV-2与dd H1N1病毒感染相比,TG引发的后代病毒减少比例更高。这表明SARS-CoV -2比dm H1N1病毒对TG抑制更敏感。总之,TG是一种广谱抗病毒药物,主要针对人类主要呼吸道呼吸道合胞病毒,冠状病毒(特别是SARS-CoV-2)和甲型流感病毒,不能区分单病毒感染和复合病毒感染。

图5. A549细胞的TG引发在基础上和在OC43感染期间增加了ER应激基因的表达,在感染期间减弱了RIG-I信号相关基因的诱导,并抑制了与OC43和流感病毒的共感染。 (A–C)。TG引发似乎以剂量依赖的方式刺激内质网应激基因的表达。 (D–F)TG在感染过程中减弱了RIG-I相关基因的诱导。 A549细胞用TG引发30分钟,用PBS洗涤两次,并在0.5 MOI下用OC43感染3小时;此后,再次用PBS洗涤细胞,并在无血清培养基中培养24小时,然后收集细胞裂解液用于RNA提取和cDNA转化,用于(A)DDIT3,(B)HSPA5,(C)HSP90B1,(D )RIG-1,(E)IFNB和(F)OAS1。将所有表达标准化为18s rRNA。意义相对于基于2向ANOVA(Tukey的多次比较)的相应DMSO控件。 (G,H)在单独的病毒感染或共同感染中,TG在A549细胞中抑制了OC43病毒和苏联H1N1病毒的复制。将细胞用TG灌注30分钟,用PBS洗涤两次,并在OC43病毒和OC43病毒和US H1N1病毒感染下

单病毒感染或共同感染3 h分别为0.01和1.5 MOI(基于FFA);之后,将细胞再次用PBS洗涤两次,并在无血清培养基中孵育。在48 hpi收获培养基用于病毒RNA提取,然后进行一步反转录qPCR,以检测OC43复制酶多蛋白1ab RNA和苏联H1N1 M基因RNA的相对拷贝数。所示的显着性基于2次方差分析Tukey的多次比较,并且病毒RNA检测的减少百分比相对于相应的DMSO对照。所有测定均一式三份,进行三次。 * p <0.05,** p <0.01,*** p <0.001和**** p <0.0001。

图6.在单病毒感染和与pdm H1N1病毒共感染中,TG有效地阻止了子代SARS-CoV-2的产生。 (A,C,D)Calu-3和NHBE细胞的感染前TG引发,但不是Vero E6细胞,有效地抑制了子代病毒的输出。按照指示用TG灌注细胞30分钟,用PBS洗涤两次,并在80℃下感染SARS-CoV-2。

0.01MOI 3小时;之后,将细胞再次用PBS洗涤两次,并在无血清培养基中孵育,该培养基中添加了0.2 µg /mL TPCK胰蛋白酶。在72 hpi的培养基上进行病毒RNA提取。 (B)在24 hpi用TG引发阻断了SARS-CoV-2在Calu-3细胞中的复制。首先以0.01 MOI的浓度将SARS-CoV-2细胞感染细胞24小时,

然后用指示的TG灌注30分钟,用PBS洗涤3次并在无血清培养基中孵育。在48和72 hpi的培养基上进行病毒RNA提取。根据相对Ct方法,对以上分离的所有RNA进行一步反转录qPCR,以检测SARS-CoV-2复制酶多蛋白1ab RNA的相对拷贝数。用TG对Calu-3细胞进行预感染引发可抑制(E)SARS-CoV-2和(F)pdm H1N1病毒的单独感染,以及(G,H)两种病毒的共同感染。用TG或DMSO灌注细胞30分钟,用

将相应的病毒以0.01 MOI的浓度持续2 h,用PBS洗涤3次,然后在无血清培养基中孵育。在感染后指定的时间点,对感染细胞的培养基进行采样以进行病毒RNA提取,以进行一步反转录qPCR,以检测SARS-CoV-2复制酶多蛋白1ab RNA(E,G)和流感的相对拷贝数M基因RNA(F,H)。 (IK)在相似感染的培养物上于24、48和72 hpi采集的培养基样本用于检测

通过在Vero细胞中进行TCID50病毒滴定来检测存活的子代病毒(显示为平均值±SEM)。 (一)在单病毒感染中

SARS-CoV-2,TG表现出剂量依赖性病毒抑制作用。在与SARS-CoV-2和pdm H1N1病毒共感染时,TG能够同时抑制SARS-CoV-2(J)和pdm H1N1病毒(K)。所示的显着性基于2向ANOVA Tukey的多次比较测试和相对于相应DMSO对照的病毒RNA变化百分比。 * p <0.05,** p<0.01和**** p <0.0001。

3.4. TG甲型流感病毒的翻译后阻断可在致命病毒攻击中保护小鼠

我们先前发现TG抑制NHBE细胞和NPTr细胞中流感病毒复制的过程中,病毒NP和M1蛋白的病毒转录或产量几乎没有或没有变化,表明该病毒在翻译后被阻断了[14]。由于病毒NP和M1蛋白在胞质核糖体上被翻译成核输入,因此我们在这里检查了通过ER-高尔基体运往宿主细胞膜的病毒蛋白(HA,NA和M2)[25]。来自TG引发的NPTr细胞的病毒蛋白分析(图7A,B)显示,所有其他病毒蛋白的表达似乎也未受影响,这表明TG差异性靶向了流感病毒,RSV和冠状病毒的复制周期。由于TG的抗病毒作用在酸性pH值而不是在碱性pH值下稳定(图7C,D),因此在小鼠致命流感病毒攻击中评估了TG的口服治疗(感染后)功效。组中的每只BALB / c小鼠(每组n = 8)首先经鼻内感染3种MLD50的PR8 / H1N1病毒,第二天每天一次通过管饲法给予TG或oseltamivir,持续5天。低口服剂量TG(根据经验选择1.5 µg / kg /天)所赋予的保护作用与高剂量奥司他韦(45 mg / kg /天)对小鼠的保护作用相似。在治疗上,与PBS-PBS相比,TG治疗组的存活率显着提高(图7E),感染后3天和5天(dpi)的病毒脱落减少(图7F),体重减轻程度较轻(图7G,H)。 DMSO控制。七只,八只和两只小鼠全部在TG,奥司他韦和PBS +DMSO组中存活。在所有三个参数中,用TG和奥司他韦治疗的小鼠之间没有显着差异。因此,口服TG在遭受致死性流感病毒攻击的小鼠中赋予治疗保护。

图7. TG在翻译后抑制甲型流感病毒,对酸稳定,在致命病毒攻击中具有治疗性保护小鼠的作用。 (A)由TG引发的NPTr细胞引起的流感后代产量急剧下降是(B),同时病毒蛋白没有下降。将细胞用TG灌注30分钟,用PBS洗涤两次,并以0.5 MOI的浓度感染USSR病毒2小时。之后,将细胞再次用PBS洗涤3次,并在无血清培养基中温育24小时,该培养基中添加了0.2 µgl /mL的TPCK胰蛋白酶。(A)用相应的培养基样品进行聚焦形成测定,以确定活病毒的产量(ffu / µL)。所示的显着性基于单向ANOVA(Dunnett的多重比较)和相对于相应DMSO对照的存活子代百分比。 (B)病毒蛋白,包括通过ER-高尔基体处理的蛋白(HA,NA和M2),未显示TG引发的细胞减少。(C,D)TG的抗病毒活性在酸性但不是碱性条件下是稳定的。(C)首先,将所用的TG首先按照指示在pH 1.5(在30mM盐酸中)孵育不同的时间,并用氢氧化钠中和,然后以0.5 µM的终浓度应用于细胞中30分钟。 (D)首先将所用的TG在pH12.0(10 mM氢氧化钠)中孵育2小时,并用盐酸中和,然后以0.5 µM的最终浓度将其应用于细胞30分钟。在以0.5 MOI的感染率感染苏联H1N1病毒后二十四小时,将感染的培养基用于6小时聚焦形成试验,以免疫检测病毒NP以确定子代病毒的产量(ffu/ µL)。除非另有说明,否则重要性基于单向ANOVA Tukey的多重比较,并且病毒减少的百分比与相应的DMSO控件有关。 (E–H)TG在小鼠致命流感病毒攻击中的治疗保护。组中的每只BALB / c小鼠(每组n= 8)都经鼻内感染了3种MLD50的PR8 / H1N1病毒。然后每天给每只小鼠口服一次TG(1.5 µg / kg /天),奥司他韦(45mg /kg /天)或PBS + DMSO,持续5天;第一次剂量为12 hpi。在14d内记录生存率(E),通过TCID50分析的肺病毒滴度(F)和体重变化(G,H)。每个时间点代表平均值±SEM。 Kaplan–Meier方法用于生存分析。相对于相应的TG组显示了显着性。 * p <0.05,** p <0.01,*** p <0.001和****p<0.0001。

点击:查看文章结论

查看更多冠状病毒文章

查看更多医学文章

试用免费文档翻译功能

免责声明:福昕翻译只充当翻译功能,此文内容及相关信息仅为传递更多信息之目的,仅代表作者个人观点,与本网站无关,版权归原始网站所有。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。若需要浏览原文、下载参考文献等,请自行搜索文中提到的原文网站进行阅读。

来源于:mdpi

2021-02-24 16:25:25

控制大流行病需要采取预防病毒传播的措施,但这一功能很难衡量。

可以阻止病毒传播的疫苗将有助于控制大流行。图片来源:Andrea Fasani / EPA-EFE / Shutterstock

随着各国推出预防COVID-19的疫苗,正在进行研究以确定注射疫苗是否还可以阻止人们感染和传播SARS-CoV-2病毒。如果将疫苗传播给足够多的人,则可以帮助控制该流行病。

初步分析表明,至少某些疫苗可能具有传播阻断作用。但是,要确认这种影响以及这种影响的强度是很棘手的,因为给定区域感染的下降可能是由其他因素(例如封锁和行为改变)解释的。不仅如此,该病毒还可以从无症状携带者传播,这使得很难检测到这些感染。

“这些是最难的研究之一,”马萨诸塞州波士顿的哈佛大学陈陈公共卫生学院传染病流行病学专家马克·利普西奇说。他说:“我们所有人都在那里,不停地尝试查看从确实出现的少量数据中可以得到什么。” 预计未来几周将获得一些研究的结果。

停止感染?

尽管大多数COVID-19疫苗的临床试验都表明疫苗可以预防这种疾病,但一些试验结果还提供了一些线索,表明注射

2021-02-22 19:36:27

由 纽约大学

PNG / CC0公共领域

SARS-CoV-2突触蛋白的突变是英国,南非和巴西出现的相关变体中的几种遗传突变之一,使该病毒在人细胞中的传染性比普通人高出八倍。根据发表在《eLife》杂志上的研究,该病毒起源于中国。

由纽约大学,纽约基因组中心和西奈山的研究人员领导的这项研究证实了D614G突变使SARS-CoV-2更易于传播的发现。

纽约大学生物学助理教授内维尔·桑贾纳(Neville Sanjana)表示:“自我们最初进行这项研究以来的几个月中,D614G突变的重要性不断提高:该突变已接近普遍流行,并已包括在所有当前关注的变异中。纽约大学格罗斯曼医学院神经科学与生理学教授,纽约基因组中心核心教员。“确认这种突变导致更多的可传播性,可能在一定程度上解释了为什么病毒在过去的一年中如此迅速地传播。”

SARS-CoV-2穗状蛋白中的D614G突变(通常称为“ G变体”)可能在2020年初出现,现在是全美国SARS-CoV-2病毒中最流行和最主要的形式在全球许多国家 随着多个突变的传播,研究人员一直在努力了解这些突变的功能意义,以及它们是否有意义地改变了病毒的传

2021-02-18 19:39:28

由 伦敦大学学院一个国际研究小组发现,影响拉丁美洲人口唇形的基因似乎是继承自Denisovans的基因,Denisovans是几万年前的绝种古代人类群体。图片来源:UCL,艾克斯-马赛大学和开放大学研究团队UCL领导的研究小组发现了确定人的面部轮廓形状的基因。研究人员确定了32个影响面部特征的基因区域,例如鼻子,嘴唇,下巴和额头形状,其中9个是全新发现,而其他人则利用先前有限的证据验证了基因。来自拉丁美洲各地6,000多名志愿者的数据分析今天发表在《科学进展》上。由伦敦大学学院,艾克斯-马赛大学和开放大学领导的国际研究小组发现,其中一个基因似乎是继承自丹尼斯万斯家族的基因,该家族是几万年前的绝种古代人类群体。研究小组发现,有助于唇形的基因TBX15与Denisovan人的遗传数据相关,为该基因的起源提供了线索。丹尼索瓦人生活在中亚,其他研究表明他们与现代人类杂交,因为他们的某些DNA生活在太平洋岛民和美洲原住民中。共同通讯的作者Kaustubh Adhikari博士(UCL遗传学,进化与环境和开放大学)说:“我们发现,脸形基因可能是古代人类进化以适应其环境的进化产物

2021-02-08 19:15:01

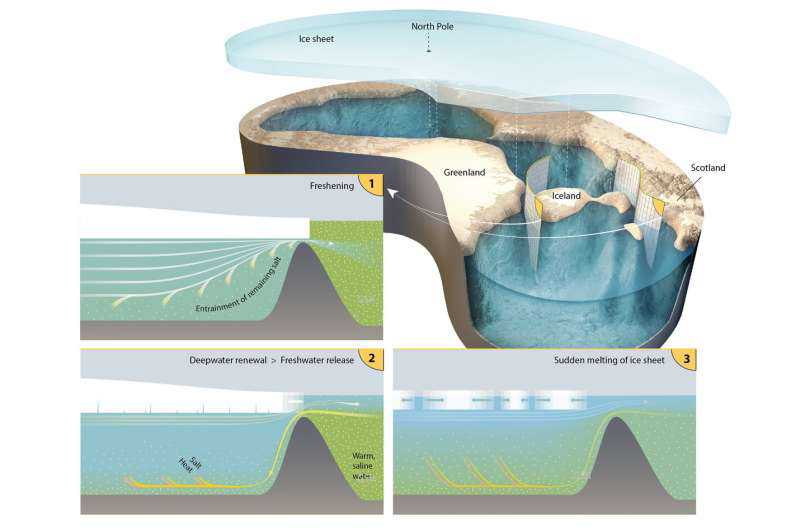

由 阿尔弗雷德·韦格纳研究所在海平面低的冰川时期,与太平洋的交换被停止了,与北大西洋的交换被大大减少了,而北极盆地仍在接受淡水输入。交换只能通过格陵兰-苏格兰-里奇的狭窄网关进行。三个草图的顺序显示:(1)北冰洋的一段新鲜期,然后(2)当盐水进入北冰洋时,淡水释放到北大西洋,以及(3)北极冰盖突然融化。与相对温暖和咸的大西洋水接触。图片来源:阿尔弗雷德·韦格纳研究所/马丁·昆斯汀在过去的15万年中,北冰洋被厚达900米的架子冰覆盖着,并且至少两次充满了淡水。最新一期《自然》杂志报道了这一令人惊讶的发现是Alfred Wegener研究所和MARUM的科学家进行长期研究的结果。通过对海洋沉积物的成分进行详细分析,科学家可以证明北冰洋以及北欧海至少在两个冰期没有海盐。取而代之的是,在厚厚的冰盾下,这些海洋充满了大量的淡水。然后,这些水可以在很短的时间内释放到北大西洋。如此突然的淡水输入可以解释气候的快速波动,而此前却没有找到令人满意的解释。大约在60,000到70,000年前,在上一个冰川期的一个特别寒冷的时期,北欧和北美的大部分地区都被冰盖覆盖。从爱尔兰和苏格兰经过斯堪的纳维亚半岛到卡拉海(北冰洋)的东缘,欧洲的冰盖跨越了5000多公里。在北美,现在被称为加拿大的大部分地区被埋在两个大冰盖下。格陵兰岛和白令海海岸线的部分地区也被冰川化。北冰洋北面的冰情如何?它被厚厚的海冰覆盖了,还是漂浮在这些巨大冰原的舌头上,远远超出了北极?到目前为止,对这些问题的科学答案或多或少都是假设的。与陆地上的沉积物相反,不稳定的巨石,葡萄树和冰川谷是冰川的明显地标,迄今为止,在北冰洋只有很少的巨大冰架痕迹。不来梅大学阿尔弗雷德·韦格纳研究所亥姆霍兹极地和海洋研究中心(AWI)和MARUM海洋环境科学中心的地球科学家现在已经收集了北冰洋和北欧海洋的现有证据,并将其与新数据结合起来一个令人惊讶的结论。根据他们的研究,过去15万年来,北冰盖的漂浮部分覆盖了北冰洋的大部分地区。大约在70,000-60,000年前以及大约150,000-130,000年前。在这两个时期中,淡水在冰下蓄积,形成了数千年的完全新鲜的北冰洋。“这些结果意味着我们对冰川气候对北冰洋的了解发生了真正的变化。据我们所知,这是第一次考虑对北冰洋和北欧海进行全面更新,不仅一次,而且两次”的第一作者,阿尔弗雷德·韦格纳研究所(Alfred Wegener Institute)的地球化学家Walter Geibert博士说。沉积物中没有,因此一定没有盐水他们的发现基于对北冰洋,弗拉姆海峡和北欧海不同地区的十个沉积物岩心的地质分析。堆积的沉积物反映了过去冰川的气候历史。在调查和比较沉积物记录时,地球科学家发现,始终以相同的两个时间间隔缺少重要的指标。“在盐水中,天然铀的腐烂总是导致同位素the230的产生。该物质积聚在海底,由于其75,000年的半衰期,很长一段时间仍可被检测到”,Walter Geibert解释道。因此,地质学家经常使用这种or同位素作为天然时钟。“在这里,反复而广泛的缺席是向我们揭示发生了什么的赠品。根据我们的知识,对这种模式的唯一合理解释是,北冰洋在其较年轻的历史中两次被淡水充满-在冰冻和冰冻的环境中。液体形式”,也是来自AWI的合著者和微古生物学家Jutta Wollenburg博士解释说。北冰洋的新图景一个由多个海峡与北大西洋和太平洋相连的大海洋盆地怎么会变得完全新鲜?共同作者,地质学家Ruediger Stein教授说:“如果我们意识到在冰川期,全球海平面比今天低了130 m,并且北极的冰团可能进一步限制了海洋环流,那么这种情况是可以想象的。”在AWI和MARUM。诸如白令海峡或加拿大群岛的声音之类的浅层连接当时处于海平面之上,从而完全切断了与太平洋的连接。在北欧海域,延伸到海底的大型冰山或冰原限制了水团的交换。夏季的冰川,冰融化以及流入北冰洋的河流不断向该系统输送大量淡水,每年至少1200立方公里。这笔款项的一部分将被迫通过北欧海域,穿过格陵兰岛-苏格兰山脊中稀疏且较深的较深连接处进入北大西洋,从而阻碍了盐水向北渗透。这导致了北冰洋的新鲜化。沃尔特·吉伯特说:“一旦冰障机制失效,大量的盐水就会再次充满北冰洋。” “我们认为,这样一来,它便可以迅速取代较淡的淡水,从而导致将累积的淡水突然排放到北欧海的浅南边界格陵兰-苏格兰-里奇地区,进入北大西洋。”假设大量的淡水存储在北冰洋中并且可以快速释放,这将有助于理解过去一系列气候波动之间的联系。它还将为不同的过去海平面重建方法之间的明显差异提供解释。沃尔特·吉伯特解释说:“建议说,在某些寒冷时期,珊瑚礁的残骸表明其海平面要比南极冰芯的重建或小型海洋生物的钙质壳的重建高。” “如果我们现在接受,淡水不仅可能以固体形式储存在陆地上,而且其中一些还以液体形式储存在海洋中,从北冰洋释放的淡水也可能解释了上一个冰河时期某些突然的气候变化事件。在这样的事件中,格陵兰岛的温度在几年之内可能会上升8-10摄氏度,只是在几百年或数千年的过程中才恢复到原始的寒冷冰川温度。“我们在这里看到了地球系统过去的北极气候临界点的一个例子。现在我们需要更详细地研究这些过程是如何相互联系的,并评估北冰洋这一新概念如何帮助缩小我们的知识差距。 ,特别是考虑到人为气候变化的风险,” Walter Geibert说。 点击:查看更多其他分类文章 查看更多生物学文章 查看更多医学文章免责声明:福昕翻译只充当翻译功能,此文内容及相关信息仅为传递更多信息之目的,仅代表作者个人观点,与本网站无关,版权归原始网站所有。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。若需要浏览原文、下载参考文献等,请自行搜索文中提到的原文网站进行阅读。来源于:phys

2021-02-06 16:50:00

劳伦斯·利弗莫尔国家实验室的 布雷安娜·毕晓普(Breanna Bishop) 艺术家绘制的55 Cancri e(富含碳的系外行星)的渲染图。在实验室环境中,通过NIF的发现科学计划进行的实验首次达到了与了解占据这些系外行星内部碳的结构有关的极端压力。图片来源:ESA / Hubble / M。康美瑟 碳是宇宙中第四大最丰富的元素,是所有已知生命的基石,也是位于富含碳的系外行星内部的一种物质。几十年来,科学家的大量研究表明,碳的晶体结构对其性能具有重大影响。除了在常压下发现的最常见的碳结构即石墨和金刚石外,科学家还预测了在高于1000吉帕斯卡(GPa)的压力下可以发现的几种新碳结构。这些压力大约是地球核心压力的2.5倍,与模拟系外行星内部有关,但在实验室中无法实现。也就是说,直到现在。根据发现科学计划,学术科学家可以使用LLNL的旗舰国家点火装置(NIF),由LLNL和牛津大学领导的国际研究人员团队成功地测量了压力达到2,000 GPa(地球压力的5倍)的碳。芯),几乎是直接探测晶体结构的最大压力的两倍。该结果今天在《自然》杂志上发表。LLNL物理学家艾米·

2021-01-29 19:25:31

咖啡及其成分对胃肠道和脑肠轴的影响阿马亚·伊里安多·德洪(Amaia Iriondo-DeHond),何塞·安东尼奥·乌兰加(JoséAntonio Uranga),玛丽亚·多洛雷斯·德尔卡斯蒂略(Maria DoloresdelCastillo)和拉奎尔·阿巴洛(Raquel Abalo)引文:A。Iriondo-DeHond;乌兰加(J.A.)马里兰州德尔卡斯蒂略; Abalo,R.咖啡及其成分对胃肠道和脑肠轴的影响。营养素2021、13、88(本文属于《人类健康咖啡和咖啡因消费特刊》)收到:2020年12月9日接受:2020年12月25日发布时间:2020年12月29日 1.西班牙食品科学研究院(CIAL)(CSIC-UAM)生物活性与食品分析系食品生物科学小组,西班牙马德里28049,CalleNicolásCabrera2.消化系统生理病理学和药理学高级研究小组,NeuGut-URJC,卫生科学学院基础卫生科学系,雷亚·胡安·卡洛斯大学(URJC),阿夫达大学。de Atenas s / n,28022马德里,西班牙3.西班牙国家研究委员会药物化学研究所(Unidad Asociada I + D + i delQuímicaMédica研究所,IQM)联合单位,CSIC Consejo Superior de InvestigacionesCientíficas,西班牙马德里28006应与之联系的作者。 摘要:咖啡是全球消费最流行的饮料之一。烘焙咖啡是数千种生物活性化合物的复杂混合物,其中一些具有许多潜在的健康促进特性,已在心血管和中枢神经系统中进行了广泛研究,而对其他人体系统的关注则相对较少,例如胃肠道及其与大脑的特殊联系,称为脑肠轴。这篇叙述性评论概述了咖啡冲泡的效果;其副产品;及其在胃肠道粘膜上的成分(主要涉及通透性,分泌和增殖),负责其运动功能的肠壁的神经和非神经成分以及脑肠轴。尽管有体外,体内和流行病学研究表明,咖啡可能对消化道产生多种影响,包括对粘膜的抗氧化剂,抗炎和抗增殖作用,以及对外层肌肉的促运动作用,但在很大程度上仍然令人惊讶地未知。需要进一步的研究,以了解咖啡对胃肠道某些健康促进特性的作用机制,并将这一知识传递给行业,以开发功能性食品来改善胃肠道和脑肠轴的健康。 关键词:脑肠轴;咖啡因;咖啡;咖啡副产品;膳食纤维;肠溶肠胃;黑色素黏膜肠系膜1. 介绍在过去的几年中,咖啡已从电影中的反派变成了反常的英雄。 1991年,世界卫生组织(WHO)的专门癌症研究机构国际癌症研究机构(IARC)将咖啡归类为“可能对人类致癌”(第2B组)。该评估是基于有关膀胱癌与咖啡摄入量相关的有限证据进行的。 2016年,经过对1000多个观察和实验研究的重新评估,来自10个不同国家的23位科学家得出结论,广泛的科学文献没有显示咖啡消费与癌症之间有关联的证据[1]。因此,咖啡从第2B组(“可能对人类致癌”)转移到第3组(“无法分类为致癌性”)。此外,IARC还发现有证据表明,喝咖啡实际上可以帮助减少某些癌症(结肠癌,前列腺癌,子宫内膜癌,黑色素瘤和肝癌)的发生[1,2]。“咖啡悖论”包括以下事实:咖啡因会升高血压,但喝咖啡却会降低患高血压的风险[3]。实际上,尽管每天喝咖啡与心脏病的患病率降低有关,咖啡饮用者吸烟的趋势[4]。此外,每天适量饮用3-4杯咖啡可延长寿命,降低全因死亡率[5]。饮用咖啡还与代谢疾病(2型糖尿病,代谢综合症,肾结石和不同的肝脏疾病)和神经退行性疾病(帕金森氏症和阿尔茨海默氏病)有基于证据的有益关联[2]。因此,建议饮用咖啡作为健康饮食的一部分[6,7],因为它含有几种具有治疗特性的生物活性化合物[8]。表1显示了生咖啡,烘焙咖啡和酿造咖啡的化学成分。烘焙过程严重影响了生咖啡豆的成分,在烘焙过程中,尤其发生了美拉德反应。该反应减少了游离绿原酸(CGA)的数量,但形成了其他抗氧化剂化合物,例如将CGA掺入其骨架的黑色素(表1)[9]。这些化合物以及在加工过程中形成的其他化合物,可导致烘焙咖啡豆呈棕色,并有助于咖啡的抗氧化能力[10]。另一方面,美拉德反应产生新形成的污染物,例如丙烯酰胺。欧盟委员会表示,可以通过以下缓解措施降低咖啡中丙烯酰胺的含量:控制烘烤条件或用天冬酰胺酶处理[11]。烘焙咖啡是数千种生物活性化合物的复杂混合物,其中一些具有潜在的促进健康的特性,例如抗氧化剂,抗炎,抗纤维化或抗增殖作用[5]。表1.阿拉比卡咖啡生,烘焙,过滤和冷煮咖啡的化学成分。冲泡程序也将影响最终咖啡杯的生化成分(表1)[30]。咖啡冲泡是一种固液萃取,包括研磨咖啡的吸水,热水中咖啡的溶解以及从废咖啡渣中分离出水提取物。许多变量都会影响咖啡杯的组成,例如咖啡颗粒大小,提取时间,压力,过滤器类型和水温等[31]。在过去的几年中,消费者对“冷冲泡”表现出了极大的兴趣,这种冷冲泡是用冷水(室温或冷冻水)煮制长达24小时的咖啡饮料[32]。最近的研究表明,冷热冲泡的咖啡差异很小但很重要,特别是所得咖啡的总抗氧化能力[21]。尽管冷冲泡咖啡中尚未鉴定出黑色素(表1)[33],但水提取温度会导致这些分子的溶解度不同[34]。因此,需要进一步的研究来完成这种流行饮料的化学表征。无论采用哪种冲泡方法,咖啡及其成分都会对人体产生深远的影响,上面已经提到了其中的一些。对于任何其他食物或饮料,胃肠道是与咖啡接触的第一个身体系统,并且确实会发生局部影响。当然,在吸收了不同的咖啡成分后,还会发生其他胃肠道疾病,这些也值得一提。因此,本综述的第一部分着重于咖啡,其副产品及其成分在胃肠道中产生的影响。这些可能影响胃肠道不同器官的肠壁不同成分(即粘膜,肌肉和内在神经)的功能(图1),因此其作用与胃肠道癌,炎症和粘膜有关将讨论功能(通透性,分泌性)以及运动功能。 图1.(A)前胃,空肠回肠(小肠的最长部分)和结肠壁的组织学外观。 (B)在有意识的大鼠中,在给予胃内钡剂后的不同时间点,通过射线照相方法观察大鼠胃肠道的器官。由于大鼠不呕吐,钡只能向肛门方向发展:对比1小时后,可以区分大鼠胃的两个部分(前庭胃和体)以及十二指肠和空肠回肠。对比后4小时,仍然可以部分看到胃和小肠,但是盲肠充满了对比。造影后8小时,几乎看不到胃和小肠,但盲肠充满造影剂,结肠内有一些粪便颗粒。 (C)显示肠神经系统外观的显微图像:组织学切片中大鼠回肠壁内的粘膜下层(SMP)和肌间神经丛(MP)的位置被苏木精/曙红(H / E)染色;解剖粘膜,粘膜下层和环形肌,仅留下纵肌层并附有肌间神经丛的中,右,整装或“片状”制剂(来自豚鼠回肠);对整个制剂进行免疫组织化学处理,以显示所有带有泛神经标记HuC / D的神经元(中),或对神经元一氧化氮合酶(nNOS)具有免疫反应性的神经元的特定亚群,其躯体和神经纤维都可以不是核,可以区分(正确)。 此外,胃肠道通过所谓的脑肠轴(或肠脑轴)在功能上与大脑连接[35]。而咖啡及其影响大脑中的成分已被深入研究,脑肠轴上的成分受到的关注相对较少。但是,关于心理因素与肠道感觉,运动和免疫功能之间的联系,已经积累了大量证据[36]。因此,现在已经认识到,健康的脑肠轴是情绪和情感稳定,对压力的适当反应以及内脏疼痛调节的关键[37]。实际上,人们对肠胃相互作用在胃肠道疾病中重要性的认识的提高甚至引起了胃肠病学领域的发展[38,39]。因此,本篇综述还简要介绍了咖啡,咖啡副产品及其成分对脑肠轴的影响及其在该领域的可能作用。 2.咖啡和胃肠道:专注于粘膜为了理解其假设的刺激或抑制特性及其作用机理,已经研究了咖啡对胃肠道的影响多年。通过众多流行病学研究已经解决了这个问题。尽管有证据表明咖啡可能与某些癌症的风险降低有关,但这些研究主要集中在肿瘤疾病上,结果相矛盾。确实,系统的审查发现咖啡对肝癌,肝细胞癌和乳腺癌具有保护作用。然而,咖啡似乎增加了患肺癌的风险,而咖啡与其他癌症(如胰腺癌,膀胱癌,卵巢癌和前列腺癌)之间的关系尚存争议[40,41]。关于消化道癌症,大多数荟萃分析显示咖啡与结直肠癌(CRC)风险之间存在中等或剂量-反应-负相关[42-48]。特别是,在以色列北部地区[49]或在日本女性中[50],发现咖啡的摄入与CRC风险呈反比关系。此外,最近的一项前瞻性观察性研究包括1171名患者,其中大多数患有转移性CRC,对于每天喝四杯或更多杯咖啡的患者,其生存期最多可增加8个月[51]。在评估有时可能会产生冲突的结果时,与种族或性别相关的差异似乎很重要。因此,Micek等人进行了荟萃分析。 (2019)[52]没有发现咖啡摄入量与CRC风险之间存在关联的任何证据,但当使用混合人群时,在从未吸烟者和亚洲国家中,咖啡摄入与结肠癌风险降低相关,并且与不考虑女性,永不吸烟者和欧洲国家,普通人群患直肠癌的风险增加。同样,对24项关于CRC的前瞻性研究的系统评价和荟萃分析表明,咖啡对男女混合使用以及仅对男人有保护作用。关于种族,在欧洲男性和亚洲女性中发现了重要的保护性联系。不含咖啡因的咖啡在男人和女人中都表现出保护作用[53]。相反,其他研究人员没有发现咖啡的保护性证据。值得一提的是Dik等人进行的EPIC队列研究。 (2014)[54],涉及超过40万欧洲人,并且显示咖啡消费与CRC之间没有关联。 Park等。 (2018)[55]在一项涉及4096名患者的大型前瞻性多种族队列研究中,也未发现CRC与咖啡摄入量之间存在关联。同样,瑞典妇女的前瞻性研究发现,CRC与每天摄入四杯或更多杯咖啡之间没有任何关系[56]。在英国人群中,同一类型的研究还发现咖啡和胃,小肠或结直肠癌之间没有关系[57]。在这方面,胃癌的结果难以评估。一些荟萃分析证实咖啡可以降低患胃癌的风险[58],但在其他情况下,结果却是矛盾的,直接取决于患者的性别[59,60]或所研究的胃部,直接咖啡摄入与胃card门癌之间存在相关性,而影响胃的其他癌症则没有[61]。同样,与食道癌的关系也不清楚,因为有系统的评论认为咖啡摄入量与这种癌症的发病率之间的关系不存在[61,62],或可归因于饮料的温度[63]。 ]。在相反,一项比较咖啡和茶的荟萃分析发现咖啡和食道癌之间存在显着相关性[64]。关于非肿瘤病理的流行病学研究结果也存在争议。一些荟萃分析表明,整体咖啡似乎并不是造成慢性胃食管反流病(GERD)的原因[65],而一项意大利研究则发现咖啡对巴雷特食管(BE)患者有不良影响[66]。相反,在美国进行的一项调查并未发现咖啡摄入与BE风险之间有任何关联[67]。上述可变性可能是由于许多原因造成的,包括性别,种族,生活方式以及咖啡中存在的多种生物活性化合物。实际上,很快就变得很明显,咖啡因被认为是咖啡的主要成分,并不是咖啡中唯一的生物活性化合物。特别是在上世纪下半叶的发现中,即使不含咖啡因的咖啡也会引起胃酸分泌的增加,并降低下食道括约肌的能力[68,69],这导致了对这种情况的调查。其他咖啡衍生化合物的生理作用。如上所述,咖啡的成分取决于许多因素,例如咖啡的来源,制备方法(水蒸气温度,烘烤等),从而对生理和微生物组产生不同的影响[41,70-73]。因此,在动物模型或志愿者体内进行的研究,或在分离的细胞体外进行的,分别评估咖啡中各种化合物的作用的研究,远少于流行病学报告。新陈代谢的种间差异或测试的不同剂量对所得结果有很大影响。但是,尽管仍然不完整并且以某种方式导致矛盾的结果,但是研究咖啡表现出咖啡作用的机理以及引起咖啡作用的特定化合物的努力已经为这个问题提供了一些启示,如下所示。2.1.体外研究2.1.1.咖啡自1980年代以来,已有几项研究调查了咖啡或其衍生物是否具有致癌作用。这些研究确定了各种咖啡制剂中潜在有害的化合物,例如过氧化氢(H2O2)。然而,这些研究是在缺乏过氧化物酶体酶的细菌模型中进行的,因此这种假定的致癌作用不适用于人类。也没有发现咖啡中负责这些潜在有害作用产生的化合物[74,75]。同样,已经在咖啡制剂中研究了抗炎特性,例如咖啡“木炭”,这是一种通过烘烤生干咖啡并将其研磨成粉末而制成的草药。在这种情况下,肠细胞的屏障功能增强,炎症介质如白介素(IL)IL-6,IL-8,肿瘤坏死因子(TNF),甲基接受趋化蛋白1(MCP-1)和前列腺素(PG)E2被抑制[76]。但是,这种制剂还可以保存咖啡中的大多数化合物,因此很难确定引起这些作用的特定分子。顺带一提,将CaCo2细胞(人结肠直肠腺癌细胞系)与常规,过滤,脱咖啡因或速溶咖啡一起孵育会诱导尿苷二磷酸(UDP)葡萄糖醛糖基转移酶(UGT1A)的转录,这是一种间接蛋白质抗氧化性能。在这种情况下,负责这种上调的分子仍然难以捉摸[77]。2.1.2.咖啡因生物碱咖啡因是研究最多的咖啡成分之一[41]。尽管需要很高剂量的咖啡因才能证明它们具有抗氧化特性[78]。相反,当使用生理浓度时,咖啡因通过氧自由基吸收能力测量未显示任何抗氧化活性。但是,使用1-甲基黄嘌呤时,抗氧化活性显着和1-甲基尿酸,是人体中咖啡因的主要代谢产物。这些化合物的抗氧化作用分别相当于抗坏血酸和尿酸产生的抗氧化作用[79]。但是,这并不排除其他机制的参与。结肠细胞系也已用于评估咖啡因的抗炎活性。在有咖啡因的情况下,人结肠直肠腺癌细胞系CaCo2和3T3-L1脂肪细胞的共培养表明,咖啡因抑制炎性细胞因子白介素(IL)IL-8和纤溶酶原激活物抑制剂1(PAI-1)的分泌并降低脂肪在脂肪细胞中积累,而对3T3-L1细胞没有影响[80]。与此相关的是,还共培养了CaCo2,杯状细胞和巨噬细胞细胞系,以研究其对与炎症性肠病(IBD)相关的机制的影响。实际上,最近有关咖啡因的研究倾向于显示相反的结果。此外,在细胞周期从G1到G2的过渡过程中,咖啡因还显示出对RKO细胞放射疗法的敏感性增加[81]。咖啡因还可以与抑制基因磷酸酶和张力蛋白同源物(PTEN)协同作用,从而抑制细胞生长并诱导几种人CRC细胞系中的细胞凋亡,而不诱导成纤维细胞中的凋亡。这种作用是通过丝氨酸/苏氨酸激酶(AKT)激酶途径的下调和p44/42MAPK途径的调节而诱导的,即使在没有p53的情况下也是如此[82]。此外,咖啡因抑制在低氧条件下培养的HT29 CRC细胞中的低氧诱导因子1(HIF-1)。它还降低了血管内皮生长因子(VEGF)启动子的活性和IL-8的表达,而IL-8的表达是肿瘤血管生成所必需的。在这种情况下,咖些差异。还必须考虑的是,体外研究可能无法完全反映多细胞生物中的复杂关系,也不能最终反映出体内不同组织的剂量。关于这一点,Guertin等。 (2015)[87]研究了咖啡饮用者中大量的血清代谢产物,发现某些咖啡因相关代谢产物与CRC呈负相关。需要进行体内实验研究,以了解咖啡因与癌症之间确切关联的机制。2.1.3.多酚类多酚是咖啡中存在的其他重要化合物。它们包括不同浓度的CGA,包括奎宁酸和反肉桂酸,咖啡酰奎尼酸(CQAs),尤其是5-O-咖啡酰奎尼酸(5-CQA)以及CGA的一种代谢物咖啡酸(CA) ),是研究最多的[70,73]。多酚在低咖啡因的咖啡和普通咖啡中均具有很强的抗氧化性能,并且还可以与CGA浓度成比例地降低培养成肌细胞中促炎因子的激活,例如核因子-kβ(NF-kβ),其中普通咖啡的效力是低咖啡因的咖啡的两倍[ 88]。同样,赵等。 (2008)[89]证明,5-CQA可能以剂量依赖的方式在人肠上皮CaCo2细胞中阻断H2O2或肿瘤坏死因子受体(TNF-R)激活诱导的IL-8分泌。这些作用很有趣,因为促炎因子的过度表达和活性氧(ROS)的增加与DNA损伤以及重要疾病(例如癌症)的发病机理中涉及的多种细胞信号通路密切相关[41,90]。此外,5-CQA尤其是CA抑制细胞生长啡因可能会通过抑制其磷酸化来抑制诸如细胞外信号调节激酶(ERK1 / 2),p38和AKT等激酶。此外,它还抑制了腺苷A3受体刺激的细胞迁移[83]。咖啡因的这些作用在不同来源的细胞中或与其他分子协同施用时可能不同。因此,咖啡因不能抑制JB6 P上皮细胞系中ERK的磷酸化以及随之而来的表皮生长因子(EGF)和H-Ras诱导的肿瘤转化[84]。同样,咖啡因激活了Colo-205 CRC细胞系中的ERK信号通路,导致抗凋亡蛋白髓样细胞白血病1(Mcl-1)的增加和对紫杉醇的更高耐药性[85]。尽管在这种情况下与咖啡因的孵育仅持续了20小时,但HT-29细胞系却未观察到这种效果[86]。可以考虑细胞系的特殊性,暴露时间和/或测定的咖啡因浓度来解释这HT-29 CRC细胞系从细胞周期的G1期到G2 / M期的过渡[91]。与此相关的是,已经证明CA影响同一细胞系中细胞周期蛋白D1的表达。细胞周期中G1 / S过渡需要细胞周期蛋白D1,而在许多癌症中细胞周期蛋白D1过度表达。该蛋白的水平通过信号转导子和转录激活因子5(STAT5)的过表达以及激活转录因子2(ATF-2)蛋白表达的降低而下调[92]。 STAT5的过表达可能导致细胞凋亡增加,而ATF-2表达降低则可能具有抗癌作用[73]。与咖啡因一样,已证明CA对ERK磷酸化的抑制具有直接作用,其结果是JB6 P1细胞的肿瘤转化的下调[84]。CA还可以诱导细胞凋亡并降低其他结直肠细胞系(如鼠CT26细胞系)以及来自不同来源的细胞系(如白血病或内皮细胞)的侵袭性[73]。相反,崔等。 (2015)[86]没有发现CA或CGA对同一HT-29细胞系具有任何抗增殖作用。然而,在这种情况下,测定的孵育时间较短([86]中为20小时,[91]中为48-96小时)。影响蛋白质表达的另一个重要因素是表观遗传标记。这种调节的关键因素之一是在DNA中添加了甲基。 5-CQA和CA已成为体外DNA甲基化的强抑制剂。当测试更高的浓度时,DNA甲基转移酶的抑制率达到正常值的80%[93]。这种效果的含义尚待确定。最后,多酚还可能对上皮通透性产生一定影响。T84CRC细胞安装在Ussing型腔室中,并在生理浓度的羟基肉桂酸和类黄酮存在下孵育,表明其中一些(例如阿魏酸和异阿魏酸)显着增加了紧密连接复合物的蛋白质表达(zonulin 1( ZO-1)和claudin-4),但减少其他蛋白,例如occludin。相反,CA对ZO-1或occludin的转录没有影响[94]。2.1.4.二萜二萜是脂肪酰基酯,作为咖啡生物活性化合物也引起了人们的注意。它们在咖啡豆和未过滤咖啡中的含量可变,但在过滤和可溶咖啡中的含量很小[41,73]。研究最深入的是卡赫威醇,已被证明是体外细胞活力的有效抑制剂。与咖啡因,CA或CGA相比,HT-29 CRC细胞在以较低的浓度暴露于kahweol后会降低其生存能力。这种作用由促凋亡的胱天蛋白酶3的增加和抗凋亡的Bcl-2和磷酸化的AKT的表达以剂量依赖性的方式介导[86]。还已经在其他结肠直肠癌细胞系(HCT116,SW480和LoVo)中观察到了kahweol的凋亡作用。在这些细胞系中,除了HT-29系外,kahweol还刺激活化转录因子3(ATF-3),该因子已知在CRC中起肿瘤抑制作用,下调细胞周期蛋白D1并增强p53蛋白。抑制ERK1 / 2和糖原合酶激酶3β(GSK3β)激酶可阻断kahweol介导的ATF-3表达[95]。因此,同一作者发现,kahweol在不影响其mRNA水平的情况下降低了细胞周期蛋白D1的浓度。蛋白酶体的降解可能是这种降低的原因,因为蛋白酶体抑制剂阻止了细胞周期蛋白D1蛋白水平的降低。据此,kahweol诱导ERK1 / 2,c-Jun N端激酶(JNK)和GSK3β激酶的激活,导致细胞周期蛋白D1磷酸化,从而导致蛋白酶体降解。在正常结肠细胞系CCD-18-Co中未观察到kahweol的抗增殖作用[95]。另外,kahweol可能会显着减弱热激蛋白70(HSP70)的表达,从而导致细胞毒性作用,这种细胞在与伴侣抑制剂雷公藤内酯醇孵育时会增强[86]。 NF-kβ是与炎症和免疫反应有关的另一个关键调控因子,在许多癌症中均过表达[96]。 Kahweol通过抑制IkB激酶(IKK)活性来阻断NF-kβ的活化。同样,kahweol和cafestol(另一种二萜)均以剂量依赖性方式显着抑制促炎性环氧合酶2(COX-2)蛋白及其mRNA表达[97]。卡瓦酚和咖啡酚的抗氧化特性也有已在非消化性细胞类型(例如肝细胞,神经元或成纤维细胞)中得到证实,在这些类型中,它们对H2O2诱导的氧化性DNA损伤具有高度保护作用,并通过不同的机制(例如诱导细胞保护性酶)产生超氧自由基例如血红素加氧酶-1(HO-1)[98-100]。2.1.5.美拉德反应产物:黑色素最后,在焙烤过程中形成的黑色素表现出有趣的促进健康的特性。确实,咖啡类黑素具有多种生物学活性,例如抗氧化剂,抗微生物,抗龋齿,抗炎,抗高血压和抗糖化活性[10]。可以认为,具有抗氧化性能的黑色素含量取决于烘烤条件[15]。这些抗氧化特性可能高于其他来源,如在体外模拟胃消化模型[101]或其他非消化系统[41,102]中抑制脂质过氧化的能力所表明的。但是,涉及此类功能的确切机制仍有待详细研究。2.2.体内研究2.2.1咖啡在动物中进行的首次研究似乎证明了咖啡的潜在保护作用。确实,已经证明,用咖啡长期喂养啮齿动物在某些情况下(如在胃中)自发性肿瘤的发生率没有增加,但有所减少[103,104]。同样,咖啡可以保护大鼠免受结肠中1,2-二甲基肼等致癌物质的影响,尽管不在小肠中[105],并且还诱导了大鼠抗氧化剂和细胞保护性转移酶UGT1A的14倍诱导作用。转基因小鼠的胃[77]。但是,其作用机理尚未完全阐明。这样,在结肠癌患者中每天喝咖啡超过1杯咖啡与ERK的显着减弱有关,ERK是直接参与结肠癌发展的一种激酶[84]。另一方面,已经发现咖啡消费者和非消费者在与咖啡相关效应有关的基因的DNA甲基化水平方面存在差异。咖啡的潜在表观遗传作用也可能由性激素和细胞类型介导,因为它仅在从未使用过激素治疗的女性中以及从血液而不是唾液中的单核细胞中观察到[106]。咖啡还增加了健康志愿者对蔗糖的通透性,从而与胃粘膜的短暂损伤有关[107]。最后,事实证明,即使每天仅喝3杯咖啡,食用咖啡也会对实验动物和人类的肠道菌群产生影响。大肠杆菌,肠球菌,梭状芽孢杆菌和拟杆菌的数量减少。已经报道了乳杆菌属物种的上调。和双歧杆菌属。人口。在任何情况下,都需要确定咖啡引起的这些变化对微生物群的确切影响[108-110]。点击:查看更多医学文章 查看更多生物学文章 咖啡及其成分对胃肠道和脑肠轴的影响(中 免费试用文档翻译功能免责声明:福昕翻译只充当翻译功能,此文内容及相关信息仅为传递更多信息之目的,仅代表作者个人观点,与本网站无关,版权归原始网站所有。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。若需要浏览原文、下载参考文献等,请自行搜索文中提到的原文网站进行阅读。来源于:mdpi

2021-01-27 20:14:00

遵守饮食指南,摄入量以及大肠癌和全因死亡率的风险(下) 1 丹麦技术大学国家食品研究所,2800公斤。丹麦林比; apbj@food.dtu.dk 2 南丹麦大学国家公共卫生研究所,丹麦哥本哈根1455; sapm@sdu.dk(S.P.M.); lct@sdu.dk(L.C.T.)摘要:摄入肉与大肠癌(CRC)风险和死亡率增加有关。但是,饮食组成可能会影响风险。我们旨在估计红色和加工肉类和家禽的摄入量与CRC风险和全因死亡率之间的关联,以及是否使用Cox回归分析通过饮食质量对其进行了修改。基线饮食数据是从丹麦全国饮食和身体活动调查的三轮调查中获得的。 CRC和全因死亡率的数据摘自国家注册簿。该队列是从调查访谈之日开始的,或者从50岁开始的CRC,直到最后一个,直到2017年12月31日。对肉类摄入量进行了分类和连续分析,并对15-75岁丹麦人的饮食质量进行了分层基线时,CRC为6282,死亡率分析为9848。我们发现红色和加工肉的摄入量与CRC风险之间无显着关联。对于家禽,发现高摄入量和低摄入量的CRC风险增加(HR 1.62; 95%CI 1.13–2.31),但是当检查每增加100 g摄入的风险变化时却没有发现。我们发现肉食与全因死亡率之间没有关联。饮食质量并未改变肉类摄入量与CRC或死亡风险之间的关联。 关键词:前瞻性队列研究大肠癌;全因死亡率;肉;饮食质量1. 介绍2015年10月,国际癌症研究机构得出结论认为,加工肉可以归类为“对人类致癌”,而红色肉可以归类为“可能对人类致癌” [1,2]。结论主要与结直肠癌(CRC)有关。 2018年,世界癌症研究基金会和美国癌症研究所表示,有充分的证据表明,食用红色和加工肉类会增加CRC的风险[3]。国际癌症研究机构,世界癌症研究基金会和美国癌症研究所都没有提到家禽是CRC的危险因素。来自不同国家的一些(但不是全部)前瞻性,基于人群的研究表明,摄入大量红色和加工肉类与死亡风险增加相关,特别是在美国人群中[4-8]。在亚洲低肉类消费者[8]和美国男性[4]中,观察到家禽摄入量与总死亡率之间呈负相关。因此,大量摄入红色和加工肉类而不是家禽似乎与CRC有关,在某些死亡率较高的人群中也是如此。由于饮食结构复杂且饮食不同的人在其他特征上可能有所不同,因此有关肉类摄入量与健康之间关系的队列研究许多混杂因素。但是,在健康饮食中可能有很高的肉含量[9]。因此,我们建议应通过饮食质量对肉类摄入量与疾病风险之间的关联性进行分析。饮食质量应表示为饮食质量指数,而不是“西方”和“地中海”饮食的划分,在这些饮食中,高肉摄入量会自动代表不健康饮食,并且无法校正所有的饮食混杂物,其中几个是相互关联的。这项研究的目的是评估在成年研究人群中和饮食指南依从性不同的亚人群中,红色和加工肉类和家禽的摄入量与CRC和全因死亡率风险之间的关系,饮食相关混杂的影响。 2. 材料和方法2.1. 定义我们将红肉定义为未经加工的肌肉组织,来自哺乳动物,例如牛肉,小牛肉,猪肉和羊肉。包括少量未加工的可食用内脏,例如肝脏和心脏。肉可以切碎和/或冷冻。通常是煮熟后食用。加工肉是经过改造且包含认可成分且可能需要某种形式保存的红肉或家禽;换句话说:吸烟,干燥,固化或发酵。家禽包括鸡肉,母鸡,火鸡,鹅,鸽子,鸭子和野鸡的肉。但是,丹麦人中只有鸡肉和火鸡的摄入量很高。肉类摄入量的值表示为熟肉。 2.2. 饮食信息和研究人群该分析基于成年人的信息,成年人参加了三个调查轮次(2000-2002年,2003-2008年或2011-2013年)中的任何一次丹麦饮食和身体活动国家调查。受邀者是从丹麦民事登记系统中随机抽取的,其中包括非制度化的自由生活的丹麦公民[10]。食物摄入量的数据通过自我管理的,定量的7天预编码食物日记获得[11]。从调查中提取了有关肉类(红肉,加工肉类和家禽)的摄入量,饮食指南的依从性,能量摄入,酒精能量摄入,体重指数(BMI),吸烟习惯和休闲运动的信息。对于回答了多个调查(n = 89)的参与者,则包括第一次调查的信息。因此,饮食信息仅对每个参与者测量一次。共有9848名个体参与者在基线时年龄在15-75岁之间,因此有资格被纳入研究。未将患有CRC以外癌症的参与者排除在研究人群之外,并且在随访期间我们未检查其他癌症。根据饮食符合丹麦五份定量官方饮食指南的程度,为每个参与者的饮食分配了饮食指南依从性分数(DGCS)。推荐的饮食含量为600克水果和蔬菜/ 10兆焦耳,350克鱼/ 10兆焦耳,75克全谷物/ 10兆焦耳,饱和脂肪酸最多占总能量摄入的10%(E%),以及添加的糖份最多10 E %。对于每个饮食指南,通过将实际成分的饮食含量除以推荐的饮食含量(总分> 1截断为1)得出0-1分。在CRC队列分析中,将五个分数相加,得出0到5之间的总分数。我们将DGCS低(<3.1)的参与者指定为低compliers,将DGCS高(3.1)的参与者指定为高compliers(请参阅下面的同类群组说明)。在全因死亡率队列中,低,中和高DGCS分别<2.4、2.4-3.7和> 3.7。2.3. 基于寄存器的信息通过使用唯一的个人识别码将研究人群与登记信息联系起来,从而确定结局[12]。有关CRC事件的信息是基于丹麦癌症组织学证实的癌症注册表(ICD-10:C18和C20)[13]。丹麦癌症注册处包含有关丹麦所有已诊断癌症病例的信息。在此研究中,仅检索了有关事件CRC的信息。有关全因死亡率的信息是基于死亡日期的信息,而不考虑死亡原因登记簿中的根本原因[14]。有关年龄,性别,种族和移民的信息是从丹麦民事登记系统获得的[12]。受教育程度(短期=小学,中等=高中或职业学校,长期=高等教育)基于人口教育登记册[15]。根据国家患者登记簿中的初步诊断信息,可以识别出基线之前长达10年的大肠息肉(ICD-10:K62.1和K63.5)。直到2014年,丹麦才开始进行大肠癌的筛查,而且在研究人群中,大肠息肉的信息非常稀少(n = 5),因此没有被纳入分析的混杂因素。2.4. 分析在CRC分析中,其目的是研究疾病的突发病例,因此,如果在基线之前被诊断出患有CRC,则将其排除在外(n = 31)。此外,随访结束前年龄小于50岁的参与者被排除在外(n = 3535),因为这部分研究人群中几乎没有CRC。 CRC队列(n= 6282)从基线(调查访问日期)开始,或者从基线时未满50岁的那些年龄从50岁开始(延迟进入)。随访在首例CRC事件(首次诊断或因CRC死亡)或移民,因其他原因死亡或随访结束(2017年12月31日)(以先到者为准)结束。平均随访时间为8.7年为了分析全因死亡率,从基线开始追踪队列(n = 9848),并在死亡,移民或随访结束时(2017年12月31日)结束随访,以先到者为准。平均随访时间为10。8年。在两项分析中,随访均无损失。归因于丹麦血统的国家(0.01%)缺少信息,归因于短期教育归因于文化程度的缺失(1.5%),归因于体重指数(18.5–25)归因于正常BMI(1.0%),缺少吸烟状况(有1.1%的人被认为从未吸烟,而缺乏体育锻炼的信息(0.4%)被认为是最常见的类别(中度/重度)。2.5. 肉摄入量和饮食指南合规当我们比较具有不同摄入量的组时,我们使用“分类”这个名称,而使用“连续”来分析每50或100克/天的增量。从连续和分类的角度分析了红肉,加工肉和家禽的摄入量。为了分析所有原因的死亡率,将肉类摄入量的测量方法分为三类(下四分位;两个中四分位在一起;上四分位)。由于某些组中的CRC病例较少,因此无法通过这种分类进行统计分析。因此,在CRC分析中,肉类摄入量分为两组(中位数以下;中位数以下)。在CRC队列和全因死亡率队列中,不同类型肉类的摄入量(平均值,SD,中位数)几乎相同(数据未显示)。因此,为了消除作为分析差异原因的肉类摄入量分类,我们在全因死亡率队列中使用摄入量对CRC和全因死亡率分析中的肉类摄入量进行分类。对于全因死亡率和CRC的分析,饮食准则依从性(DGC)的测量方法与肉类摄入量相似。为了分析作为连续变量的肉食摄入量与结果之间的关联,每天每增加100 g表示红肉和家禽,每天每增加50 g表示加工肉。2.6. 肉类摄入量与饮食指南合规性与结果之间的关联使用Cox回归分析,肉类摄入量与结果之间的关联被估计为危险比(HRs)和95%置信区间(CIs)。正如所有研究结果与年龄密切相关,我们在分析中以年龄为基础。在不同的回归模型中包括对肉类摄入量的不同测量,并对性别,受教育程度(基线前一年),种族,吸烟,体育锻炼,酒精,BMI和总能量摄入进行了调整。为了检验非线性效应是否比线性效应更好地表示了肉类摄入量与结果之间的关系,在回归模型中包括了二次和三次项。但是,所有非线性影响均不显着,因此肉类摄入仅包括线性。 Cox回归分析的有效结果要求各组之间的危险比不随年龄变化,即按比例危险的假设。为了评估是否满足比例风险的假设,我们估算了每个暴露变量的Schoenfeld残差。然后,我们在线性回归模型中测试了这些残差是否与年龄(基础时间尺度)相关。这些分析表明,已经实现了比例危险的假设。我们还目视检查了每个暴露和结果变量的对数-负-对数生存曲线。这些图未表明违反了比例风险假设。DGC与研究结果之间的关联使用与肉食摄入相同的方法估算,但DGC仅包括分类。2.7. 饮食法规遵从性将肉类摄入与结果之间的关联性分层为了评估肉类摄入量与疾病结果之间的相关性是否因DGC而异,使用以年龄为基础的Cox回归分析估计了DGC分层的相关性。在这些分析中,通过将肉类摄入量和DGC包括为单独的主要作用和彼此之间的交互作用项,来测试肉类摄入量与DGC之间相互作用的统计显着性。这些测试均以肉类摄入量为分类变量和连续变量进行分析。所有分析均使用SAS 9.4(SAS Institute Inc,美国加利福尼亚州卡里)进行。一种p值<0.05被认为具有统计学意义。 3. 结果我们确定了127例CRC儿童事件,在随访期间有640人死亡。表1显示了按DGC和红肉摄入量分层的CRC研究人群的特征。按补充表S1和S2分别显示了按DGC和加工肉和禽肉摄入量分层的研究人群的特征。在研究的总人口中,女性占51.7%,大多数为中等教育水平且体重正常,一半以上的人口曾经吸烟或现在吸烟,一半人口的体育活动处于中度/重度。比较具有不同DGC和肉类摄入量的人群时,大多数特征似乎有所不同。例如,在高肉摄入量和低饮食习惯人群中,男性占很大比例,而在低肉人群中女性占主导地位。与DGC较低的组相比,在DGC较高的组中,受教育时间较长的参与者更多,而当前吸烟者较少。与DGC高的组相比,参与者的闲暇时间运动能力较DGC较低的组,但这并未反映在组的体重状态中。表2中显示了所分析肉类的摄入量分布。每日平均红肉摄入量约为加工肉类摄入量的两倍,是家禽摄入量的四倍。家禽摄入量最低的25%的参与者每天吃1g或更少的家禽,因为在饮食调查中有几名参与者没有吃家禽。 表1.按饮食准则依从性和红肉摄入量分层的大肠癌研究人群的基线特征,n = 6282。 饮食指南合规1低高红肉摄入量2低高低高年龄,平均(SD) 54( 11) 52 (11)52 (11)55 (11)56 (10)研究总人口n(%)n(%)n(%)n(%)性别男人 3033 (48.3)502 (44.2)1164 (68.4) 563 (29.2)804 (53.1)女人 3249 (51.7)635 (55.8)538 (31.6)1365 (70.8)711 (46.9)种族丹麦文 6128(97.5)1098 (96.6)1682 (98.8)1873 (97.1)1475 (97.4)西部 79(1.3)24 (2.1)7 (0.4)33 (1.7)15 (1.0)非西方 75(1.2)15 (1.3)13 (0.8)22 (1.1)25 (1.7) 教育水平3长度1927 (30.7)276 (24.3)389 (22.9)724 (37.6)538 (35.5)中等2665 (42.4)519 (45.6)817 (48.0)719 (37.3)610 (40.3)短1690 (26.9)342 (30.1)496 (29.1)485 (25.2)367 (24.2)体重指数 体重过轻91 (1.4)23 (2.0)24 (1.4)29 (1.5)15 (1.0) 正常体重3121 (49.7)598 (52.6)755 (44.4)1049 (54.4)719 (47.5)超重2251 (35.8)373 (32.8)680 (40.0)634 (32.9)564 (37.2)肥胖的819 (13.0)143 (12.6)243 (14.3)216 (11.2)217 (14.3)抽烟决不2598 (41.4)397 (34.9)598 (35.1)905 (46.9)698 (46.1)前任的1959 (31.2)290 (25.5)468 (27.5)644 (33.4)557 (36.8)当前1725 (27.5)450 (39.6)636 (37.4)379 (19.7)260 (17.2)空闲时间体育锻炼没有520 (8.3)140 (12.3)185 (10.9)117 (6.1)78 (5.1)浅2562 (40.8)497 (43.7)721 (42.4)777 (40.3)567 (37.4) 中等/强度3200 (50.9)500 (44.0)796 (46.8)1034 (53.6)870 (57.4)缩写:n,参加人数; SD,标准偏差; BMI,体重指数。1饮食指南依从性得分低于3.1。饮食指南合规性得分上的高合规性3.1。饮食指南合规性得分表示丹麦对水果和蔬菜,鱼,全谷物,饱和脂肪酸和添加的糖的五种定量饮食指南的饮食遵从性。它可以在0到5之间变化。2红肉摄入量:低<65克/天;高65克/天。3长:高等教育,中:高中或职业学校,短:小学。 表2.肉类摄入量(克/天)在总研究人群中的分布,n = 9848。 肉类意思标清25%中位数75%红肉17550416597加工肉24335193558家禽32327 11634缩写:SD,标准偏差。 ¹牛肉,小牛肉,猪肉和羊羔的未经加工的肌肉组织,包括少量未经加工的食用内脏。²含有经过认可的成分并且可能需要某种形式保存的红肉或家禽。³主要是鸡肉和火鸡。 3.1. 肉摄入与大肠癌和全因死亡率之间的关联在红肉和加工肉的摄入量与CRC风险之间未发现显着关联(表3)。然而,高家禽摄入量与低家禽摄入量相比,显着增加了CRC风险(HR= 1.62; 95%CI:1.13-2.31),但这种增加并未在检查每天每100克的风险变化时观察到的(HR = 1.39; 95%CI:0.69–2.77; p趋势= 0.34)。在我们的研究中,肉的总摄入量并未显着影响CRC风险(数据未显示)。在红肉,加工肉和家禽摄入与全因死亡率之间未发现显着关联(表4)。 表3.不同类型肉类的摄入量与大肠癌风险之间的关联,n = 6282。 肉摄入案件数红外1HR (95%CI)2HR (95%CI)3趋势的p值红肉4低642281.00参考1.00参考高每100克/天632351.00(0.70;1.44)1.04(0.69;1.56)1.01(0.69;1.48)1.04(0.67;1.61) 0.86加工肉5低652251.00参考1.00参考高每50克/天622381.07(0.74;1.55)1.14(0.86;1.51)1.10(0.74;1.63)1.16(0.85;1.59) 0.34家禽6低531891.00参考1.00参考高每100克/天742751.60(1.12;2.28)1.37(0.68;2.73)1.62(1.13;2.31)1.39(0.69;2.77) 0.34缩写:n,参加人数; IR,发病率;人力资源,危险比; CI,置信区间。每100,000人年1个。2根据性别调整。 3根据性别,教育程度,种族,吸烟,体育锻炼,酒精,BMI和总能量摄入进行调整。4红肉摄入量:低至<65克/天;高≥65 g /天。 5加工肉的摄入量:低<35克/天;高≥35 g /天。6家禽摄入量:低<16克/天;高≥16克/天。 表4.不同类型肉类的摄入量与全因死亡率风险之间的关联,n = 9848。 肉摄入案件数红外线1HR (95%CI)2HR (95%CI)3趋势的p值红肉4低1676021.00参考1.00参考中3566500.95 (0.79;1.14)1.02 (0.84;1.23)高1174930.77 (0.60;0.98)0.86 (0.67;1.12)每100克/天0.81 (0.67;0.98)0.89 (0.72;1.09)0.26加工肉5低1807021.00参考1.00参考中3286010.89 (0.73;1.07)1.04 (0.80;1.36)高1325060.88 (0.69;1.12)1.02 (0.82;1.26)每50克/天0.95 (0.83;1.08)0.99 (0.85;1.15)0.92家禽6低2258521.00参考1.00参考中2775260.87 (0.73;1.04)0.98 (0.82;1.17)高1385090.85 (0.69;1.06)0.92 (0.74;1.14)每100克/天0.81 (0.58;1.14)0.91 (0.65;1.28)0.59缩写:n,参加人数; IR,发病率;人力资源,危险比; CI,置信区间。每100,000人年1个。 2根据性别调整。 3根据性别,教育程度,种族,吸烟,体育锻炼,酒精,BMI和总能量摄入进行调整。 4红肉摄入量:低至<41克/天;中度41-97克/天;高> 97克/天。 5加工肉的摄入量:低<19克/天;中度19-58克/天;高> 58克/天。 6家禽摄入量:低至<1克/天;中1–34克/天;高> 34克/天。 3.2. 饮食指南依从性与大肠癌和全因死亡率之间的关联DGC低的患者与DGC高的患者(HR =1.09; 95%CI:0.75–1.58;趋势p= 0.66)相比,CRC风险没有显着增加(表5)。DGC并未影响全因死亡率风险(HR = 1.26; 95%CI:0.99-1.61;趋势p = 0.13)(表6)。 表5.饮食指南依从性与大肠癌风险之间的关联,n = 6282。 饮食指南合规1案件数红外线2HR (95%CI)3HR (95%CI)4趋势的p值低612421.17 (0.82;1.67)1.09 (0.75;1.58)高662231.00参考1.00参考0.66缩写:n,参加人数; IR,发病率;人力资源,危险比; CI,置信区间。 1低合规性<饮食指南合规性得分<3.1;饮食指南合规性得分上的高合规性3.1。饮食指南合规性得分表示丹麦对水果和蔬菜,鱼,全谷物,饱和脂肪酸和添加的糖的五种定量饮食指南的饮食遵从性。它的范围是0到5。每100,000人年2。 3根据性别和年龄进行调整。 4根据性别,年龄,受教育程度,种族,吸烟,体育锻炼,酒精,体重指数和总能量摄入进行调整。 表6.饮食指南依从性与全因死亡率风险之间的关联,n = 9848。 饮食指南合规1案件数红外线2HR (95%CI)3HR (95%CI)4趋势的p值低1725911.66 (1.32;2.10)1.26 (0.99;1.61)中3316141.19 (0.97;1.45)1.07 (0.87;1.31)高1375891.00参考1.00参考0.13缩写:n,参加人数; IR,发病率;人力资源,危险比; CI,置信区间。 1饮食指南依从性得分低于2.4饮食指南达标分数中等达标2.4-3.7;饮食指南合规性得分> 3.7。饮食指南合规性得分表示丹麦对水果和蔬菜,鱼,全谷物,饱和脂肪酸和添加的糖的五种定量饮食指南的饮食遵从性。它的范围是0到5。每100,000人年2。 3根据性别和年龄进行调整。4根据性别,年龄,受教育程度,种族,吸烟,体育锻炼,酒精,体重指数和总能量摄入进行调整。 3.3. 饮食摄取依从性将肉类摄入与大肠癌和全因死亡率之间的关联表7显示了DGC分层的肉类摄入量与CRC之间的关联。对于红肉,DGC不受高摄入量和低摄入量以及每天每100克CRC风险的影响(相互作用p= 0.53,相互作用p=分别为0.45)。同样,DGC不会影响加工肉摄入量的高低和每天每50g加工肉的CRC风险(相互作用的p= 0.47和相互作用的p = 0.97)。未发现DGC会显着改变家禽摄入量与CRC风险之间的关联性(高与低家禽摄入量的交互作用= 0.75,而交互作用的p =每天每100克0.89)。对于任何类型的肉,DGC分级的肉摄入量与全因死亡率之间均无显着关联(表8)。对于红肉,DGC既不影响高摄入量与低摄入量的全因死亡率风险,也不影响每天每100克的全因死亡率(交互作用=互动时分别为0.98和p = 0.85)。同样,对于高摄入量还是低摄入量以及每天每50克加工肉,DGC不会影响全因死亡率风险(交互作用p=0.65,相互作用的p分别为0.28)。对于家禽,DGC不会影响高摄入量与低摄入量(相互作用的p = 0.88)或每天每100 g(相互作用的p =0.21)的全因死亡率的风险。表7.不同类型肉类的摄入量与大肠癌风险之间的关联。通过饮食准则依从性分层,n = 6282。 饮食指南合规1低,案件数高,病例数 低IR² 高IR² 低³ HR(95%CI) 高³HR(95%CI) p值 肉摄入互动红肉4低2737259209 1.00参考1.00参考 0.53高每100克/天34292302420.95(0.55;1.64)0.94(0.51;1.73)1.06 (0.62;1.81)1.12(0.59;2.12) 0.45加工肉5低2738262205 1.00参考1.00参考 0.47高每50克/天34282272520.97(0.55;1.70)1.24(0.83;1.86)1.22 (0.70;2.12)1.03(0.62;1.73) 0.97家禽6低2627193186 1.00参考1.00参考 0.75高每100克/天35392972581.72(1.03;2.87)1.50(0.56;4.00)1.52 (0.93;2.50)1.29(0.48;3.48) 0.89缩写:n,参加人数; IR,发病率;人力资源,危险比; CI,置信区间。1低合规性<饮食指南合规性得分<3.1;饮食指南合规性得分上的高合规性3.1。饮食指南合规性得分表示丹麦对水果和蔬菜,鱼,全谷物,饱和脂肪酸和添加的糖的五种定量饮食指南的饮食遵从性。它的范围是0到5。每100,000人年2。 3根据性别,年龄,受教育程度,种族,吸烟,体育锻炼,酒精,BMI和总能量摄入进行调整。 4红肉摄入量:低至<65克/天;高≥65 g /天。 5加工肉的摄入量:低<35克/天;高≥35g /天。 6家禽摄入量:低<16克/天;高≥16克/天。点击:查看更多医学文章 免责声明:福昕翻译只充当翻译功能,此文内容及相关信息仅为传递更多信息之目的,仅代表作者个人观点,与本网站无关,版权归原始网站所有。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。若需要浏览原文、下载参考文献等,请自行搜索文中提到的原文网站进行阅读。来源于:mdpi

2021-01-06 19:08:35

案例报告YousefAl Zoubi1,2,Bashair M.Mussa 2,*,Ankita Srivastava 1,Abdul Khader Mohammed 1,Elamin Abdelgadir 3,Alaaeldin Bashier 3,FatheyaAl Awadi 3和Salah Abusnana 4,51. 沙迦大学医学研究所沙迦,阿联酋沙迦27272; u19105816@sharjah.ac.ae(Y.A.Z.); ankita2112@gmaicom(A.S.); amohammed@sharjah.ac.ae(A.K.M.)2. 沙迦大学医学院基础医学系,阿联酋沙迦272723. 迪拜卫生局,迪拜医院,阿联酋迪拜4545; alaminibrahim@hotmail.com(E.A.); alaaeldin11@gmail.com(A.B.);alawadi1122@hotmail.com(F.A.A.)4. 阿联酋沙迦大学附属医院糖尿病和内分泌科,阿联酋沙迦72772;萨拉赫.阿不思娜娜@UHS.啊哦5. 沙迦大学医学院临床科学系,阿联酋沙迦27272 * 通讯:bmussa@sharjah.ac.ae;电话:+ 971-65057220 摘要:降血糖事件的复发导致下丘脑控制的正常反调节机制减弱,从而导致低血糖意识不足(HU)。在本病例报告中,我们首次描述了从一名27岁1型糖尿病患者的血液样本中TNF-α,IL-1β,IL-6和IFN-γ的差异表达被诊断患有HU的糖尿病(T1DM)。该抗糖尿病方案目前基于胰岛素注射,但患者正计划开始使用胰岛素泵以更好地控制葡萄糖水平。我们的结果表明,T1DM合并HU的患者中IL-1β,IL-6和IFN-γ的表达有增加的趋势。然而,TNF-α的mRNA水平显示出显着降低。这些观察结果表明全身性炎症可能是HU的根本原因。 关键字:低血糖意识;1型糖尿病;细胞因子炎性标记TNF-α; IL-1β; IL-6;干扰素1. 介绍葡萄糖是大脑的主要能源,可用于促进一些关键过程,例如认知功能[1,2]。低水平的葡萄糖会触发反调节反应(CRR)的激活,该反应主要涉及肾上腺素的释放[3]。下丘脑中的葡萄糖敏感神经元致敏后,交感神经系统介导肾上腺髓质中肾上腺素的分泌[4-6]。医源性降血糖发作的复发经验会导致CRR紊乱,这被称为低血糖相关的自主神经功能衰竭(HAAF)[5,7,8]。后者主要是由于在1型糖尿病(TIDM)患者中使用抗糖尿病药物,尤其是基于胰岛素的治疗引起的[9]。 CCR功能失调的主要结果是肾上腺素对低血糖反应迟钝,进而导致人们对低血糖症一无所知[10]。低血糖无意识(HU)是由于无应对低血糖的自主神经警告症状而出现无症状性低血糖的情况[7]。尽管复发性降血糖发作是导致HAAF的主要原因,但其机制尚不清楚。我们建议低水平的葡萄糖是神经炎症的病因候选物,并且对下丘脑神经元的存活产生不利影响,最终导致到HU。先前的研究通过显示低水平的葡萄糖在糖尿病患者中引起炎症反应来支持这一假设[11]。在此,我们报告一例被诊断患有HU的T1DM患者,我们旨在调查炎症与HU之间的关系(如果有)。2.案例描述2.1.低血糖意识不足(HU)患者自2014年以来,一名27岁的女性被诊断患有T1DM已有8年,其反复出现严重的低血糖和HU。该患者被送至诊所,体重为56公斤,体重指数(BMI)为22.43千克/平方米。该患者的最新空腹血糖和HbA1c分别为258 mg/dl和7.8%。她经常在晚上和不吃午餐时经历无症状的低血糖症。除了对HU的诊断外,她两年前还被诊断出维生素D缺乏症。由于持续使用胰岛素注射剂,她的手臂和大腿有轻度的脂肪肥大。尚未报告与当前状况有关的家族史。2.2.当前和将来的治疗干预该患者目前正在接受超长效胰岛素和速效胰岛素治疗的联合治疗。她每天晚上服用22 U /天的胰岛素地高铁,每天服用总共36 U /天的赖脯胰岛素,分为三剂,早餐前10 U,午餐12 U,晚餐14U。此外,由于维生素D缺乏症,她每天需要服用1片50,000 U胆钙化固醇。未来的管理计划包括使用胰岛素泵以更好地控制血糖。2.3.血样采集和炎性生物标志物评估从HU患者和其他两个受试者中采集了5 mL血液样本:BMI为21.16 kg / m2的30岁T1DM患者和没有糖尿病或任何其他疾病的24岁健康人。本研究是在沙迦大学医院(UHS),迪拜医院(DH)和沙迦医学研究所(沙迦大学,UOS)进行的。该研究获得了UHS伦理委员会(UHSREC042018,2018年4月),卫生署(DSREC-09 / 2018_13,2018年10月)和UOS(REC-17-08-0801,2017年11月)的伦理委员会的批准并进行根据赫尔辛基宣言。要求所有参与者签署以他们的母语写的知情同意书。按照制造商的规程,使用QIAamp RNA Blood Mini Kit(Qiagen,Hilden,德国)从全血中提取总RNA。然后,通过Nanodrop2000分光光度计(Thermo Fisher Scientific,沃尔瑟姆,马萨诸塞州,美国)对分离的RNA进行定量,并通过A260 / A280的比值确定纯度。然后使用高容量cDNA合成试剂盒(美国加利福尼亚州福斯特城的Applied Biosystems)将RNA反转录为1000 ng / mL cDNA。使用QuantStudio 3实时PCR(Applied Biosystems,Foster City,CA,USA)系统进行定量促炎细胞因子基因表达的定量实时PCR(qRT-PCR)实验,总反应量为10 µL包含5 µL 1PowerSYBR 绿色预混液(AppliedBiosystems,FosterCity,CA,美国),1 µL10 µM正向和反向引物(表1),1 µL NFW和2 µL cDNA。循环参数包括在95℃下初始化2分钟,然后在95℃下变性15 s,然后在60℃下退火1分钟,并在60℃下延伸60℃。1分钟,共40个循环。相对基因表达采用2(∆ΔCt)方法确定,甘油醛3-磷酸脱氢酶(GAPDH)被用作看家基因。表1列出了用于特异性扩增TNF-α,IL-1β,IL-6,IFN-γ和GAPDH的人引物序列。用NFW代替cDNA实施的样品被视为阴性对照。表1.用于定量实时聚合酶链反应的人类引物。 2.4.T1DM和HU中炎症标志物的基因表达在qRT-PCR实验中,我们旨在比较T1DM合并HU的患者,无HU合并T1DM的患者以及健康受试者的血液样本中四种细胞因子的mRNA表达。如图1A所示,与健康受试者(对照组)相比,没有HU的T1DM患者和患有HU的T1DM患者的TNF-α表达显着增加,而在没有HU的T1DM患者中,TNF-α表达显着升高。与没有HU的T1DM相比,没有HU的T1DM。 图1.有和没有HU的TIDM患者中炎症标志物的差异基因表达。(A,B,C和D)分别显示健康,没有HUMAN的TIDM和带有HUMAN的TIDM中TNF-α,IL-1β,IL-6和IFN-γ的表达(**** p <0.0001,*** p<0.001,** p <0.01,* p <0.05)。缩写;HU,低血糖意识不足; ns,无统计学意义;无HU,无低血糖意识;w HU,对低血糖症一无所知。与TNF-α不同,与没有HU的T1DM患者相比,患有T1DM和HU的患者IL-1β表达增加。但是,这种差异在统计学上并不显着(图1B)。与对照组相比,在患有和不患有HU的TIDM患者中,IL-1β的表达均显着较高。在IL-6的表达中观察到类似的模式,在有或没有HU的T1DM患者中,IL-6的表达明显高于对照组。此外,与没有HU的患者相比,在HU的患者中观察到IL-6的表达呈上升趋势,但此结果在统计学上不显着(图1C)。如图1D所示,与健康对照组相比,有和没有HU的T1DM患者中IFN-γ的表达均得到了显着提高。尽管与没有HU的T1DM的患者相比,TIDM和HU的患者中IFN-γ的表达有增加的趋势,但这种增加没有统计学意义。3.讨论区HU是一种非常具有挑战性的医学疾病,患者会失去识别低血糖发作的能力,这会增加出现严重后果(例如昏迷)的风险[12]。 HU的发病机理尚待阐明。然而,先前的研究表明低血糖与炎症之间存在联系[12-14]。本报告旨在调查HU与全身性炎症之间的关系(如果有)。我们已经证明,患有HU的T1DM患者的TNF-αmRNA水平约为没有HU的患者的一半。这一发现可能与一些研究相反,这些研究表明,与血糖正常的患者相比,T1DM患者在低血糖期间TNF-α血浆水平升高[15]。但是,这可以由以下事实解释:本报告仅包括一例HU。此外,以前的报告仅调查了与HU不同的低血糖病例。后者涉及低血糖的反复发作,从而导致下丘脑神经功能的操纵。另一方面,以前的研究表明,与其他细胞因子相比,神经系统疾病表现出TNF-α的不同功能作用,这反映了TNF-α对大脑网络的独特影响。已发现更长的TNF-α表达持续时间对于产生该试剂对神经元的不利作用是必需的。这可能为我们的报告[16]中的TNF-α差异表达提供了另一种解释。患有HU的T1DM患者的血液样本中的IL-1βmRNA显示较高水平高于没有HU的T1DM患者。这可能与Nematollahi等人的观点一致。研究表明,健康受试者在胰岛素诱导的低血糖后,IL-1β水平升高[12]。此外,在患有低血糖意识受损的T1DM患者中,IL-6的mRNA表达水平也比有意识的患者更高低血糖症。IL-6是与低血糖相关的最常研究的细胞因子之一。先前的研究表明,高IL-6血浆水平与频繁的低血糖发作有关[17]。最后,对IFN-γ的研究被认为是本研究的新颖方面之一,因为先前的研究均未包括与HU有关的该药物。本报告已经发现与没有HU的患者相比,HU的患者的IFN-γmRNA水平升高。但是,没有统计学意义。尽管目前尚无研究表明低血糖与IFN-γ之间存在任何关系,但已发现IFN-γ破坏了糖尿病脑中大脑的免疫细胞[18]。有趣的是,最近的研究表明,IFN-γ代表糖尿病与痴呆等神经退行性疾病之间的联系[19]。因此,在本研究和我们的未来研究中将IFN-γ包括在内将引起极大的兴趣。我们报告中的主题数量可以视为该研究的主要局限性。在所有招募的T1DM患者中,仅发现一名确诊为HU的患者。在未来的研究中,可以通过使用多中心方法增加样本量来改善这一点。该病例报告的结果表明,假设后者是HU的根本原因,则表明HU与炎症之间存在关系。我们的结果显示,T1DM患者中IL-1β,IL-6和IFN-γ的表达有增加的趋势。然而,TNF-α的mRNA水平显示出显着降低。这些观察结果表明,全身性炎症可能是HU的根本原因。因此,未来需要功能强大且严格的对照研究来进一步评估下丘脑炎症在HU病理生理中的作用。 作者贡献:Y.A.Z.和B.M.M.构思并设计了研究。 Y.A.Z.和A.K.M.进行了实验和数据分析。 B.M.M.解释了结果。 Y.A.Z.起草了手稿。 E.A.,A.B.,F.A.A. S.A.筛选了患者并修改了手稿。 B.M.M.和 参考文献1. 页,K。阿罗拉(J.邱敏;Relwani,R.;康斯特布尔(R.T.);舍温,R.S.在释放反调节激素之前,全身葡萄糖的小幅下降会引起下丘脑血流量的增加。糖尿病,2008,58,448-452。 [CrossRef][PubMed]2. Wrighten,S.A .; G.G. Piroli;格里洛市Reagan,L.P.糖尿病大脑内部的外观:糖尿病诱发的大脑衰老的原因。 Biochim。生物物理学。 Acta(BBA)分子。基础疾病2009,1792,444–453。 [CrossRef][PubMed]3. Cryer,体育糖尿病患者低血糖相关的自主神经功能衰竭。上午。 J.生理学。代谢2001、281,E1115–E1121。 [CrossRef][考研]4. Z.KamenovTraykov,L.糖尿病自主神经病变。实验医学与生物学进展;施普林格:2012年,德国柏林/海德堡;第176–193页。 [CrossRef]5. 周丙; Teegala,S.B .;Khan,文学士;冈萨雷斯(C. Routh,V.H.低血糖症:下丘脑葡萄糖抑制(GI)神经元在检测和纠正中的作用。面前。生理学。 2018,9. [CrossRef] [PubMed]6. Cryer,体育预防和纠正低血糖症。比较生理学。 2011,1057–1092。 [CrossRef]7. A. Szadkowska;Czyz˙ewska,K.;彼得拉扎克(I.)B.Mianowska;Jarosz-Chobot,体育;Mys´liwiec,M.对1型糖尿病患者的低血糖缺乏意识。小儿科内分泌醇。糖尿病代谢2018,2018,126–134。 [CrossRef] [PubMed]8. 黄,J.J .;帕里克Lacadie,C .;徐D;林W.哈姆扎Schmidt,C .;戴峰; Sejling,A.-S .; Belfort-DeAguiar,R .;等。对1型糖尿病患者缺乏低血糖症意识会抑制大脑对低血糖症的反应。 J.临床。调查。 2018,128,1485–1495。 [CrossRef] [PubMed]9. 杰德斯(J.乔普曼(J.E.); N.N. Zammitt;弗里尔成人1型糖尿病患者低血糖意识受损的患病率。糖尿病中2008,25,501–504。 [CrossRef] [PubMed]10. Cryer,体育糖尿病患者低血糖相关的自主神经衰竭及其组成综合征的机制。 2005年糖尿病54,3592–3601。 [CrossRef][PubMed]11. Piarulli,F.;G.Sartore; A. Sechi;巴索,D。 Fogar,体育;Greco,E。 E. Ragazzi; Lapolla,A.低血糖浓度会在2型糖尿病患者和健康受试者的单核细胞中引起类似的炎症反应。氧化医学。细胞。朗耶夫。 2017、2017、1-6。 [CrossRef] [PubMed]12. Giorda,C .; AMD的HYPOS-1研究组; Ozzello,A。外邦人Aglialoro,A .; Chiambretti,A .; Baccetti,F。外邦人;卢卡萨诺(G. Nicolucci,A.;等。1型糖尿病严重和症状性低血糖的发生率和危险因素。 HYPOS-1研究的结果。糖尿病学报。2015,52,845–853。 [CrossRef] [PubMed]13. Nematollahi,L.R .; A.E. Kitabchi; F.B. Stentz; Wan,J.Y.;拉里贾尼(B.A.);泰拉尼(MM)M.H. Gozashti;肯塔基州Omidfar; Taheri,E.在健康受试者中对胰岛素诱导的降血糖应激反应的促炎细胞因子。代谢2009,58,443-448。 [CrossRef]14. Kiec´-Wilk,B .; B.Matejko;美国拉兹尼;斯坦基维奇,M。 Skupien,J .;克鲁帕(T.M.T.Malecki降血糖发作与1型糖尿病患者的炎症状态有关。动脉粥样硬化2016,251,334–338。[CrossRef] [PubMed]15. Ezcurra,A.L.D.L .;切尔托夫法拉利角; Graciarena,M.; Pitossi,F.在黑质中低水平的肿瘤坏死因子-α的慢性表达引起进行性神经变性,运动症状延迟和小胶质细胞/巨噬细胞活化。神经生物学。 Dis。 2010,37,630–640。 [CrossRef] [PubMed]16. N.G.乔伊;马里兰州赫德灵顿;布里斯科(V.J.);塔特(Tate)埃尔特(Atl)戴维斯(S.N.)急性低血糖对1型糖尿病个体和健康个体的炎症和动脉粥样硬化血栓形成生物标志物的影响。糖尿病护理2010,33,1529–1535。 [CrossRef]17. 江娥; Chapp,A.D .;范Y;拉森(Rarson)T.Hahka;休伯(M.J.);严建陈庆辉;Shan,Z.在dahl盐敏感性高血压大鼠的下丘脑室旁核中促炎性细胞因子的表达上调。面前。生理学。 2018,9,104. [CrossRef] [PubMed]18. 泰勒,S。 E.Mehina;白,E。 Reeson,P .;永布拉(Kongblah);道尔(K.P.)布朗(C.E.)抑制干扰素-γ刺激糖尿病人大脑中的小胶质细胞反应和微出血的修复。 J.神经科学。 2018,38,8707–8722。 [CrossRef][PubMed]19. D. Cozachenco;塞勒斯,MC;里贝罗(FC) γ-干扰素是糖尿病和痴呆症之间的潜在联系。 J.神经科学。2019,39,4632-4635。 [CrossRef][PubMed] 点击查看:更多医学类文章 其他分类文章免责声明:福昕翻译只充当翻译功能,此文内容及相关信息仅为传递更多信息之目的,仅代表作者个人观点,与本网站无关,版权归原始网站所有。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。若需要浏览原文、下载参考文献等,请自行搜索文中提到的原文网站进行阅读。来源于:MDPI

2020-12-25 18:01:56

来源:NIH 2020年11月5日在中枢神经系统边界经过肠道训练的免疫细胞可预防脑膜炎和其他感染。我们的大脑周围的膜正与致命的感染永无休止地战斗,因为细菌不断地试图逃避监视的免疫细胞并越过一种特殊的称为脑膜的保护性屏障。在一项涉及小鼠和人体尸体解剖组织的研究中,美国国立卫生研究院和剑桥大学的研究人员表明,其中一些免疫细胞经过训练,可以通过首先花费肠道时间来抵抗这些感染。NINDS的资深研究员,该杂志的共同作者,作者Dorian McGavern博士说:“这一发现开辟了神经免疫学的新领域,表明受肠道教育的产生抗体的细胞栖息并捍卫了围绕中枢神经系统的区域。”该研究发表在《自然》上。通过称为脑膜的三膜屏障和这些膜内的免疫细胞,可以保护中枢神经系统(CNS)免受病原体的侵害。中枢神经系统也通过专门的血管与身体其余部分隔离,这些血管被血脑屏障紧密密封。但是,在硬脑膜(脑膜的最外层)中并非如此。该隔室中的血管没有被密封,被称为鼻窦的大静脉结构将缓慢移动的血液带回到心脏。缓慢的血液流动和靠近大脑的结合需要强大的免疫保护功能,以阻止潜在的感染。麦加维恩博士说:“免疫系统已在硬脑膜上投入了大量资金。” “硬脑膜内的静脉窦的作用就像排水箱一样,因此,病原体可以在此积聚并可能进入大脑。免疫系统将在这个脆弱地区建立营地是有道理的。”在这项研究中,McGavern博士的团队与英国剑桥大学Menna R. Clatworthy博士领导的实验室的研究人员合作,研究了免疫细胞类型存在于小鼠脑膜外层的情况。和人类。他们发现的结果令人惊讶:以前曾有许多免疫细胞被教育制造针对特定微生物的抗体。这些产生抗体的细胞(称为IgA细胞)通常存在于其他屏障中,例如肺和肠支气管树的粘膜。 麦加维恩博士说:“这一发现是完全出乎意料的。” “在我们的研究之前,尚未证明IgA细胞在稳态条件下存在于硬脑膜中。”与正常对照组小鼠相比,研究人员观察到没有微生物组的无菌小鼠的脑膜中几乎没有IgA细胞。然后,他们用无法在其他地方移动的微生物重建了这些小鼠的肠道,并证明脑膜IgA细胞的网络已完全恢复。当用不同的微生物对无菌小鼠的皮肤进行重组时,这种情况不会发生,这表明肠道细菌对培养脑膜IgA细胞很重要。下一步是通过查看IgA DNA序列进一步确认脑膜中细胞的肠道起源。整个体内可能存在数百万种不同的IgA序列,可以检测各种威胁。当这些序列中的两个匹配时,表明正在比较的两个单元格来自同一来源。当研究人员将在脑膜中发现的IgA细胞的DNA序列与从肠道的非常短的部分中获得的DNA序列进行比较时,他们发现两者之间的重叠率超过20%,远远超过了通过随机机会获得的重叠率。麦加维恩博士说:“真正令人惊讶的是,在这么小的肠中,我们会看到脑膜中的细胞与细胞有如此大的重叠。” “这些数据提供了更令人信服的证据,证明大脑受到了肠道中免疫细胞的保护。”就像在大脑中一样,肠壁被密封以防止其内容物泄漏到体内。当肠壁破裂时,会发生明显的炎症和免疫系统激活。当研究人员在这项研究中有意破坏肠道时,他们发现脑膜有明显反应,可以防御血液中微生物的存在。研究人员还研究了IgA细胞通过注入一种荧光形式的真菌在保护大脑免受已知感染中所起的作用,该真菌在正常情况下会导致脑膜中IgA细胞的强烈反应,从而类似于细菌一样捕获真菌。但是,在由于基因操作或在头骨上施用消耗性药物而不再拥有IgA细胞的小鼠中(因此只影响脑膜IgA细胞),这种真菌进入了脑组织,这对小鼠造成了致命的后果。所有治疗的小鼠。 McGavern博士说:“通过简单地从脑膜中去除IgA细胞,并且不影响任何其他免疫细胞,这种真菌已从受控制的病原体发展成为导致致命的脑部感染的地方。” “这清楚地表明了局部免疫反应的重要性。” McGavern博士继续解释说,这些鼻窦中分泌抗体的细胞不会等待感染活跃,而是会不断地抽出抗体以预期外来病原体。这种“始终在线”的过程是免疫系统保护高度敏感区域的另一种方法。 当用抗生素对小鼠进行治疗时,脑膜中IgA细胞的数量减少了,这表明即使在很短的时间内消耗掉体内的微生物也会降低免疫系统对感染的反应能力。同样,随着系统的不断适应,预计微生物组的变化(例如由于区域饮食的变化)会影响IgA细胞的组成。McGavern实验室的未来工作将集中在允许对脑膜中IgA细胞进行持续教育和再教育的机制上。这项研究得到了NINDS的壁内研究计划,美国国家过敏传染病研究所(NIAID),美国国立卫生研究院(英国),医学研究理事会(英国),美国扎克伯格倡议和对关节炎治疗的挑战。NINDS 是全国脑和神经系统研究的主要资助者。NINDS的任务是寻求有关大脑和神经系统的基础知识,并利用该知识减轻神经系统疾病的负担。关于美国国立卫生研究院(NIH): 美国国立卫生研究院(NIH)是美国的医学研究机构,包括27个研究所和中心,并且是美国卫生与公共服务部的一部分。NIH是进行和支持基础,临床和转化医学研究的主要联邦机构,并且正在调查常见和罕见疾病的病因,治疗方法和治愈方法。 点击: 查看更多医学文章 查看更多生物学文章免责声明:福昕翻译只充当翻译功能,此文内容及相关信息仅为传递更多信息,仅代表作者个人观点,与本网无关,版权归原始网站所有。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。若需要浏览原文、下载参考文献等,请自行搜索文中提到的原文网站进行阅读。

2020-11-18 18:07:10

证件证明翻译

证件证明翻译

医疗病历翻译

医疗病历翻译

法律合同翻译

法律合同翻译

公司介绍翻译

公司介绍翻译

学术论文翻译

学术论文翻译

留学移民翻译

留学移民翻译

求职简历翻译

求职简历翻译

产品说明书翻译

产品说明书翻译